合祀と永代供養の違いを解説!無縁塚とはどう違う?

お墓の選択肢が多様化した昨今、「合祀」や「永代供養」という言葉が身近になりました。

しかしそれぞれの意味の違いや、それらが実際どのようなものなのかを認識している人はそう多くありません。

この記事では、合祀と永代供養の違いや、無縁塚との違い、合祀のお墓に関して皆様がよく抱く疑問について詳しく解説していきます。

目次

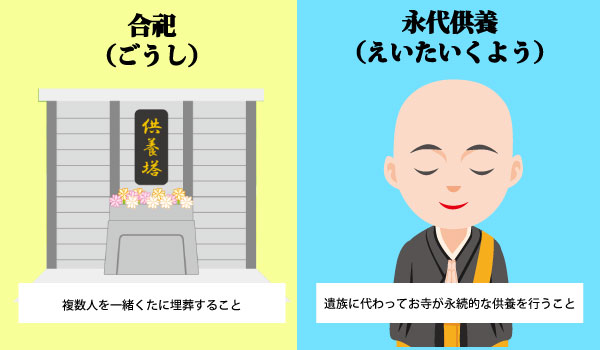

合祀と永代供養の違い

合祀は「埋葬方法」の一種、永代供養は「埋葬後の供養方法」の1種です。

合祀は埋葬方法の一種

そもそも合祀とは、複数人を一緒くたに埋葬することを指す言葉です。

もとは神道の用語で、複数の神様を一緒に祀るという意味でした。

例えば、2つ以上の神社を合併することを「神社合祀(じんじゃごうし)」と呼びます。

現在では、神様だけでなくひとつのお墓に複数の人を一緒に祀ることも合祀と呼ばれます。

複数の人を一緒くたの埋葬するお墓は「合祀墓(ごうしぼ)」といいます。

永代供養は埋葬後の供養方法の一種

永代供養は、遺族に代わってお寺が永続的な供養を行うことを指す言葉です。

供養の内容はお寺の方針によって様々ですが、お盆やお彼岸に合同供養祭を行うことで永代供養としている場合が多い傾向にあります。

少子化や核家族化に伴い、お墓の面倒をみてくれる人がいないケースが増えています。

または、お墓に対する価値観が多様化し、子どもに自分のお墓の面倒をみさせることに抵抗があるという方もいます。

そういったお墓の後継ぎに関する悩みを抱えている方への対処法として、最終的に遺族に代わってお寺が遺骨の管理や供養をしてくれる永代供養が増えているのです。

もちろん遺族がお墓参りに行くことが一番の供養ですが、永代供養付きのお墓を選択することで、将来的にお墓の面倒をみる人がいなくなり、お墓が撤去されないまま荒れてしまうことを防ぐことができます。

永代供養のついたお墓を、「永代供養墓(えいたいくようぼ)」といいます。

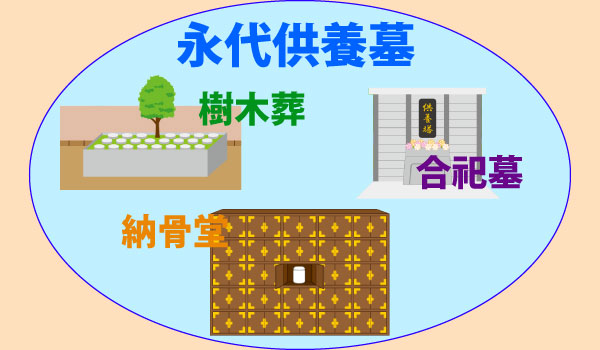

永代供養と合祀のお墓はセットになっていることが多い

合祀墓には、永代供養がついていることがほとんどです。

つまり、合祀墓は永代供養墓の一種なのです。

永代供養のついたお墓には、「納骨堂」「樹木葬」「合祀墓」など様々なタイプがあります。

合祀墓は、他の永代供養墓に比べて費用が安く、維持費がかからないという特徴を持っています。

無縁塚と合祀墓はどのように違うのか

無縁塚とは、引き取り手のない遺骨(無縁仏)の供養のために建てられたお墓です。

無縁塚は自治体が管理する墓地の中にあることが多く、無縁塚も埋葬方法は合祀です。

埋葬方法は同じ合祀ですが、無縁塚と永代供養のついた合祀墓は無縁塚と同じかというとそうではありません。

無縁塚は自治体が管理している場合が多いため、永代供養付きの合祀墓のように合同法要など特定の寺院による定期的な供養がなされないこともあります。

たとえお墓参りに来てくれる遺族がいなくとも、お寺が見守ってくれるというのはひとつの安心材料になるでしょう。

永代供養付きの合祀墓を選ぶメリットとデメリット

永代供養付きの合祀墓を選ぶメリットとデメリットについて解説します。

永代供養付きの合祀墓を選ぶメリット

- 費用を安く抑えることができる

- 維持費がかからない

- お墓の掃除をする必要がなくなる

合祀墓を選ぶ一番のメリットは、費用を安く抑えられるという点です。

合祀墓の費用相場は、1名の納骨につき3~30万円程度です。

基本的に年間管理費などの維持費もかからず、お墓の掃除などの手間も発生しません。

お墓の予算がない方やお墓に費用をかけたくないとお考えの方には、合祀墓が向いています。

永代供養付きの合祀墓を選ぶデメリット

- 遺骨が他の人と混ざってしまう

- 一度納骨したら取り出せない

- 家族から反対される恐れがある

合祀墓によって埋葬方法は様々です。骨袋にご遺骨を移して合祀する場合もあれば、骨壺から遺骨を取り出し、入れ物に入れずに納骨する場合もあります。

他の方と遺骨が混ざることに抵抗を感じる方には、合祀墓はお勧めできません。

また、一度納骨してしまうと他の遺骨との区別がつかなくなるため、後から遺骨を取り出すことはできません。

合祀墓もお墓参りをすることはできますが、個々に墓標があるわけではないため、味気なく感じる方もいます。

合祀墓を選んだあとで家族とトラブルにならないよう、契約前に周囲に相談しておくことは大切です。

合祀と永代供養に関するよくある疑問

合祀や永代供養に関して、よくいただく疑問にお答えします。

合祀墓のお参りはどうやるのか?

合祀墓には、共同の花立と香炉が設置されていることがほとんどです。

個々の墓標はなく、合祀墓へ向かって手を合わせます。

合祀墓でも従来のお墓と同じように、お供え物の食べ物や飲み物は必ず持ち帰りましょう。

合祀墓へ納骨する場合戒名は必ず必要?

合祀墓へ納骨する際に戒名は必ずしも必要ではありません。

そもそも合祀墓などの永代供養付きのお墓の場合は、宗教的な縛りがゆるい傾向にあります。

供養は墓地を運営するお寺の教義に則って執り行われますが、利用者の過去の宗教や宗派が問われることはあまりありません。

檀家として葬儀などの仏事をお寺にお任せする代わりに、お寺を経済的に支えなければならないという檀家義務もないことがほとんどです。

ただし、厳格なお寺では合祀墓を契約する際に戒名授与を強く勧められる可能性もあります。

俗名のまま納骨できるのか、墓地の管理者に事前相談しておいた方が無難です。

まとめ

合祀は「埋葬方法」の一種、永代供養は「埋葬後の供養方法」の1種です。

合祀墓に埋葬された方の供養は、主にお盆やお彼岸に合同法要という形でまとめておこわれます。

お寺が続く限り永続的に供養をしてもらえるので、合祀墓に埋葬された方が無縁になることはありません。

個別にお墓を持ちたいと思わない方やお墓の予算にお悩みの方は、合祀墓を検討してみてはいかがでしょうか。

合祀墓をお探しですか?

お墓さがしでは、全国の合祀墓をご紹介しています。

ご希望の条件に合った合祀墓のご相談や見学予約も承ります。

お気軽にお問合せください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

合祀と永代供養の違いを解説!無縁塚とはどう違う?に関する記事

-

合祀とは?メリットやデメリットと費用を解説

お墓について調べるとよく出てくる「合祀」という言葉。この記事では、合祀という言葉の意味や、その費用とメリット・デメリットにつ…

2025年2月27日

-

合祀しない永代供養墓を解説!気になる費用や注意点

永代供養墓は、最初から合祀(他人と一緒くたに埋葬)されるものや一定期間後に合祀されるものがほとんどです。しかしお墓を探してい…

2025年3月11日

-

永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説

こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりや…

2025年2月6日

合祀と永代供養の違いに関するQ&A

-

合祀と永代供養の違いはなんですか?

合祀と永代供養の違いは、合祀は「埋葬方法」の一種、永代供養は「埋葬後の供養方法」の1種です

-

合祀墓へ納骨する場合戒名は必ず必要?

合祀墓へ納骨する際に戒名は必ずしも必要ではありません。合祀墓などの永代供養付きのお墓の場合は、宗教的な縛りがゆるい傾向にあります。ただし、厳格なお寺では戒名授与を強く勧められる可能性もありますので、墓地の管理者に俗名のまま納骨できるか聞いておいた方が無難でしょう。

経歴

石材店勤務を経験後、現在はお墓さがしのライターとして、皆様のお墓に対する不安や疑問を解消できるコンテンツ作りを心掛けています。

保有資格

お墓ディレクター(認定番号 21-200042-00)