神道のお墓を建てるには?永代祭祀や墓地の場所について解説

お墓はお寺の境内に建てられているものというイメージが強く、神道のお墓はどのように建てるのかイメージしづらいのではないでしょうか。

今回の記事では、神道のお墓について詳しく解説します。

目次

神道のお墓はどこで建てる?

神道のお墓は、基本的に宗教自由の霊園に建てます。

神道では、死は「穢れ(けがれ)」として扱うため、聖域である神社に死者を埋葬することはしません。

また、数は少ないですが、神社が運営している神道専用の霊園も存在します。

宗教自由の霊園に建てる

宗教自由の公営霊園にお墓を建てるケースが最も多いです。

また、民間が運営している宗教不問の霊園にお墓を建てることもあります。

公営霊園

運営に宗教が関わっていないため、宗教を問われることは一切ありません。

しかし多くの場合、墓地を利用できるかは抽選で決まり、空き区画があるからといってすぐに申し込める訳ではないのが実情です。

民営霊園

仏教系の宗教法人が運営している場合が多いですが、お寺の境内にある墓地とは違い、利用者の宗教宗派を問わないことがほとんどです。

サービスが充実しており、管理事務所で儀式の際の神職の手配をしてくれるケースもあります。

神道の霊園・墓地一覧

全国的にも珍しい神道の霊園を一部ご紹介します。

稲足神社霊園

宗教法人 稲足神社が霊園の管理・運営をしており、園内の祭祀は神式のみとなります。

詳細を見る>

鶴岡八幡宮墓苑

鎌倉を代表する神社として人気の高い鶴岡八幡宮が運営し、墓地内での行事は鶴岡八幡宮神職が執り行います。

詳細を見る>

湯泉神社 みおやの郷

神道の永代供養墓は、日本全国で見ても数が少なく希少性があります。

詳細を見る>

永代祭祀とは?

永代祭祀とは、遺族に代わって神社が永続的な先祖祭祀を行うことです。

何をもって祭祀とするかは神社によりますが、毎朝の日供祭や春秋のお彼岸に御霊鎮めのお祭りを行っているところが多いようです。

永代供養との違い

両者の違いは、神式か仏式かという1点に尽きます。

永代供養のお墓は基本的に宗教不問で、誰でも利用できます。

また、永代祭祀のお墓に比べて数が多く見つけやすいため、神式にこだわらない方は検討されてもよいでしょう。

永代祭祀墓を扱う墓地・霊園

まだ数が少ない永代祭祀墓の一部をご紹介します。

群馬県護国神社 祖霊殿(納骨堂霊園)

群馬県護国神社が遺骨の管理や祭祀を行いますので、お墓の承継ができない方でも安心できます。詳細を見る>

高天原本宮奥津宮神社 納骨堂・樹木葬

高天原本宮奥津宮神社が運営する墓地では、「合同墓」「納骨堂」「樹木葬」と3タイプのお墓を取り扱っています。

詳細を見る>

神式のお墓の特徴

神式のお墓に広く見られる特徴について解説します。

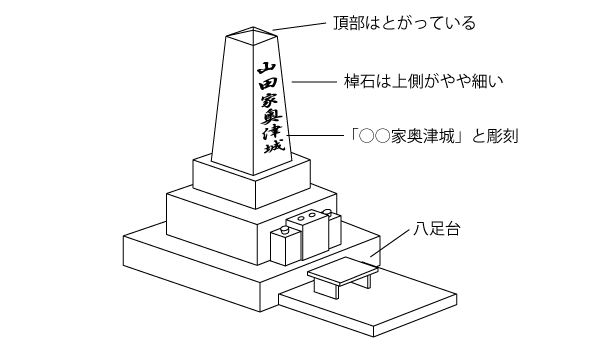

神道のお墓のかたち

神道式のお墓の棹石は上側に向かってやや細長くなります。

棹石の上部は角兜巾(かくときん)型と呼ばれる、とがった形状になっています。

この形は三種の神器の「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」を模したものともいわれています。

八足台を置く

香炉の代わりに「八足台」を置くのも特徴です。

神道では香をたかないので、香炉は置きません。

八足台は、供物を供えるための台です。

棹石の正面彫刻

神道では棹石の正面に、「△△家奥津城」あるいは「△△家奥都城」と刻みます。

「奥津城/奥都城(おくつき)」とは神道でお墓を意味する言葉です。

「△△家奥津城」とは、△△家の墓という意味になります。

霊廟には諡名を刻む

諡名(おくりな)とは、生前の姓名に「大人(うし)」「刀自(とじ)」などの称名(たたえな)を付けたものです。

一般的に称名は亡くなった方の性別や年齢に合わせて以下のようにつけられます。

- 老年男子:老叟(ろうそう)

- 老年女子:大刀自(おおとじ)

- 壮年男子:大人(うし)

- 壮年女子:刀自(とじ)

- 成年男子:彦(ひこ)

- 成年女子:姫(ひめ)

- 男児:童子(どうじ)

- 女児:童女(どうじょ)

- 乳幼児:稚児(ちご)

また、称名の後ろには「命(みこと)」が付きます。

例えば、80歳の山田太郎さんが亡くなった場合、「山田太郎老叟命」のように刻まれます。

神道の納骨

神道の納骨は具体的にいつ、どのように行うのでしょうか。

タイミングは五十日祭が一般的

神道では本来、神道では火葬し、骨上げした当日に納骨します。

ですが、お墓がない場合など、骨上げ当日の納骨は厳しいことが多いため、実際は五十日祭で納骨することが多いようです。

また、このほか節目として一年祭での納骨も比較的多く行われます。

納骨のするときの儀式「埋葬祭」

納骨する際の儀式を「埋葬祭」といいます。

埋葬祭にあたり、4本の竹としめ縄からなる「忌み竹」で、お墓を囲います。

死者の名前や官位などを記した「銘旗(めいき)」も建てます。

また、供物を捧げるための祭壇を作り、神道のお供えである神饌(しんせん)も用意します。

墓所を清めたら、遺骨を納骨します。

その後、埋葬祭では神職が祭詞(まつりごと)を述べ玉串奉奠(たまぐしほうてん)します。

遺族も続いて玉串をささげ、最期に斎主が一拝して儀式が終了します。

神道の墓じまい

基本的にはどの宗教でも墓じまいの方法は変わりません。

墓じまいの大まかな流れは以下の通りです。

詳しくは、以下のコラムをご参照ください。

神道のお墓参りの作法・マナー

神道のお墓参りには、仏教のそれとは異なる作法があります。

当然ですが、数珠を持って合掌するのは、仏教の作法なので神道のお墓ではしません。

さらには、お供え物も異なってきます。

お参りをする時期

お参りする時期に決まりはありませんが、祥月命日、月命日、霊祭でのお参りが一般的です。

霊祭とは、仏教でいうところ法要です。

故人が亡くなってからの日数で、十日祭から五十日祭までの十日ごとに霊祭があり、その後は一年祭、三年祭、五年祭、十年祭、二十年祭…と続きます。

神道のお参りの手順

神道のお墓には、基本的にお花や線香を供えません。

お花の代わりに榊(さかき)をお供えします。

加えて、神様に献上する「神饌(しんせん)」をお供えします。

具体的には水、お洗米、塩、お神酒、餅、その他魚や野鳥などを用意します。

神饌は他の神事と同様のものを用意するのが基本ですが、故人が好きだったものを一緒に供えても構いません。

神道では、人間は死後に神になると考えられています。

ですから、ご先祖を祀る墓前でも、神様を祀る神社でも同様の礼拝をします。

まとめ

神道では神社の中に墓地はなく、基本的に公営霊園などの宗教不問の墓地にお墓を建てます。

中には神道専用の霊園もありますが、かなり希少です。

近年では、お墓の承継ができない神道の方向けに、「永代祭祀」を行うお墓も出てきました。

仏教の「永代供養」と似たシステムで、神社が遺族に代わって先祖祭祀を行います。

後の代にお墓の負担をかけたくない方や承継に不安がある方は、検討してみてはいかがでしょうか。

墓地・霊園をお探しですか?

お墓さがしでは、全国にある樹木葬、納骨堂、永代供養墓、墓石のお墓を建てられる霊園などを掲載しています。

ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

神道のお墓を建てるには?永代祭祀や墓地の場所について解説に関する記事

-

神道の納骨はどのように行われる?納骨時期と費用・マナー

NHKが2018年に行った世論調査によると、神道を信仰していると答えた人は全体の約3%でした。したがって家族や知り合いが亡く…

2025年2月6日

-

神道のお墓参りはどうやるの?お供えや作法について解説

神道とは、古代から現代に続く民族宗教であることは皆さんもご存じだと思います。しかし、神道のお墓参りについては良くわからないと…

2024年7月21日

-

神道では戒名を付けない!諡(おくりな)のつけ方や値段

人が亡くなった後、一般的には仏の弟子になったという意味で戒名をつけます。したがって自分が仏教の信者ではなく、神道の信者の場合…

2025年2月6日