跡継ぎがいない墓をどうする?対処法や永代供養について解説!

以前は、家のお墓を代々引き継いで使用するというスタイルが一般的でした。

しかし今では、少子化や核家族化によって、お墓の跡継ぎがいないケースやお墓が遠方にあるため管理が困難になるケースが増えています。

跡継ぎのいないお墓は、誰にも供養や管理をしてもらえず荒れてしまいます。

そうならないための対処法として多くの方が選ぶ「墓じまい」や「永代供養」そして、その他の方法について解説します。

なお、墓じまい全般については『墓じまいとは?』で、墓じまいと永代供養については『墓じまいをしてから永代供養にするまでの方法と費用を解説!』で解説しています。

目次

跡継ぎがいないお墓の3つの対処法

人の遺骨を祀った場所なので、跡継ぎのいないお墓がそのまま放置されてしまうことは避けるべきでしょう。

対処法は「お墓を承継してくれる人がいないか親族に相談する」「お墓の管理費をまとめて支払う」「墓じまいをして遺骨を永代供養墓に改葬する」の3つです。

それぞれ解説します。

1.お墓を承継してくれる人がいないか親族に相談する

お墓は、家族や親族が納得していれば誰でも承継することができます。

民法では、お墓の承継に関して

民法 第897条

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

と定められています。

「慣習」という文言があいまいで、特定の人物を指すものではないため、家族・親族間で話し合いによって承継者を決める場合が多いです。

まれなケースですが、友人がお墓を承継してくれるケースもあります。

墓地・霊園によっては、被埋葬者と血縁関係にある人しかお墓を承継することはできないなどの規定が設けられているところもあります。

親せきがお墓の処分を望まず、お墓の承継を申し出てくれるかもしれません。

いきなり墓じまいをするのではなく、親せきに相談してから決めましょう。

2.お墓の管理費をまとめて支払う

墓地・霊園の区画を使用する権利は、管理費を滞納してしまうと取り消されてしまいます。

そのため、管理費を事前に数十年分まとめて支払っておくことで、区画を使用する権利が取り消されるのを防ぐことができます。

管理費の前納ができるかは、墓地・霊園によって対応が違うため、まずは管理事務所に相談しましょう。

3.墓じまいをして遺骨を永代供養墓に改葬する

跡継ぎがいない墓の主流の対処法は、「墓じまい」をして「永代供養墓」に改葬することです。

また、墓じまいをして取り出した遺骨を散骨という形で供養することもできます。

墓じまいについて解説していきます。

墓じまいとは

墓じまいとは、お墓を撤去し更地に戻し、土地を墓地・霊園の管理者に返還することです。

墓じまいの流れ

墓じまいの流れについて、解説します。

親せきに墓じまいする旨を伝える

まずは、親せき全員に墓じまいする旨を伝えましょう。

もしかしたら、お墓を承継すると言ってくれる人が現れるかもしれません。

親せきに墓じまいの相談をしないまま、独断で墓じまいをしてしまうと後でトラブルになる可能性があります。

また、墓じまいの費用面についても誰がどれくらい負担するのか、事前に親せきと話し合って決めましょう。

お寺に墓じまいの了承を得る

お寺の墓地にお墓を持っている場合は、お寺の許可なしに墓じまいはできません。

いきなり墓じまいをすると宣言するのではなく、「お墓の跡継ぎがいなくて困っている」「お墓が遠くて管理ができない」など相談という形から話を進めましょう。

遺骨の供養先を決める

墓じまいをした後の改葬先を決めましょう。

跡継ぎがいない場合は、樹木葬や納骨堂などの永代供養墓から改葬先を選びましょう。

散骨という手段もあります。

墓じまいを依頼する石材店を決める

お墓の解体工事を依頼する石材店を選びましょう。

民営霊園や寺院墓地の場合は、「指定石材店制度」という制度があり、指定された石材店以外は工事ができないことがあります。

公営墓地であれば、自由に石材店を選ぶことができ、相見積もりも取れます。

共同墓地でも、ほとんどの場合は自由に石材店を選ぶことができますが、一部の共同墓地では、指定石材店制度があるところもあります。

石材店は見積もりを無料で出してくれるので、自由に石材店を選べる場合は相見積もりを取ると費用を安く抑えることができるでしょう。

石材店以外の格安解体業者は、「撤去した墓石を不法投棄する」「基礎を解体せずに埋め立てる」など悪質な工事をし、トラブルに発展したケースがあります。

墓石の解体は、石材店に依頼するのが無難です。

墓じまいの行政手続きを済ませる

石材店に墓所解体工事を依頼するときは、「改葬許可証」が必要になります。

墓地から遺骨を移動させるときは、自治体の許可が必要です。

改葬許可証は、自治体が遺骨を移動させることを承認した証になります。

改葬許可証を取得するため、墓じまいをするときはお墓のある自治体に問い合わせましょう。

閉眼供養を行い墓じまいする

墓じまいの工事を行う前に、閉眼供養という僧侶にお墓に宿る魂を抜いてもらう法要をあげてもらいます。

閉眼供養が終わったら、石材店に墓所解体工事を行ってもらい、遺骨を改葬先に納骨し、墓じまい完了です。

墓じまいの費用

墓じまいの工事費用相場は、20~30万円です。

墓じまいの工事費用は、石の量や区画の大きさによって変動します。

また、階段でしか行けない場所にあるお墓や山の中にあるお墓の墓じまい工事では、機材が墓地に入らないため手作業で墓石の撤去をしなければならず、その分費用が高くなることがあります。

魂抜きをするときに僧侶に支払うお布施は、3~10万程度です。

費用相場は、地域やお寺によって異なります。

寺院墓地にお墓をお持ちの場合は、工事費用に加えて離檀料がかかります。

離檀料の目安は法要1回分のお布施といわれており、離檀料の相場は1~20万円程度です。

離檀料はお寺に対して今までお世話になったことへの気持ちを包んだものです。

自分のお寺への感謝の気持ちに見合う額を包みましょう。

お墓さがしでは、墓じまいの無料見積りサービスを行っています。

永代供養墓に移す

お墓を墓じまいのために取り出した遺骨をどこかへ移さなくてはいけません。

跡継ぎのいない方におすすめのお墓が「永代供養墓」です。

永代供養とは

永代供養とは、遺族に代わって墓地・霊園の管理者が墓地・霊園が存続する限り供養するという制度です。

跡継ぎがいなくても入れるお墓として、単身者や墓じまいをした人に人気のお墓です。

永代供養のお墓を購入するときは、最初に「永代供養料」という費用を支払います。

永代供養料とは、永代にわたって墓地・霊園の管理者に遺骨を供養してもらうことに対する費用です。

墓地・霊園によっては、年間管理費が発生するところもあります。

永代供養墓の種類

永代供養墓は特徴ごとに分類でき、大きく分けて樹木葬、納骨堂、合祀墓、永代供養付き一般墓があります。

それぞれ解説します。

樹木葬

樹木葬とは、一般的な墓石の代わりに樹木や花壇をシンボルとするお墓です。

樹木葬は石のお墓と違って植物をシンボルとするため、費用が抑えられます。

樹木葬の種類は、大きく分けて里山型と都市型があります。

里山型樹木葬

霊園やお寺が所有する里山に遺骨を埋葬する樹木葬を里山型樹木葬といいます。

里山型は、土に直接遺骨を埋葬するため、土に還ることができます。

里山型は山にある墓地なので、不便な立地にあることも多くあります。

お参りしづらいというデメリットはありますが、自然に還りたいと考える人にとっては適した埋葬方法です。

都市型樹木葬

都市にある墓地・霊園の中に自然を再現し、その自然の中に埋葬する樹木葬を都市型樹木葬といいます。

都市型樹木葬は、アクセスの良い立地にあることが多く、施設内にはトイレや休憩所が完備されています。

里山型樹木葬に比べてお参りしやすく便利です。

都市型樹木葬は、墓地・霊園によって遺骨の安置方法が異なります。

土の直接納骨して、土に還す安置方法をとるところや、骨壺のまま埋葬するところがあります。

安置方法は事前に確認しましょう。

自然に還りたいと考える方には、都市型樹木葬は物足りないかもしれません。

納骨堂

納骨堂とは、遺骨を収蔵する建物のことです。

霊廟、納骨殿、霊堂などとも呼ばれます。

納骨堂には、大きく分けて「ロッカー式」「自動搬送式(マンション型)」「仏壇式」の3種類があります。

ロッカー式納骨堂

ロッカー式納骨堂とは、ロッカーのような収納スペースに骨壺に入った遺骨を安置するタイプです。

ロッカー式納骨堂の中には、収納スペースに入るものであれば写真や故人との思い出の品も骨壺と一緒に安置できる場所もあります。

自動搬送式(マンション型)納骨堂

自動搬送式(マンション型)納骨堂は、参拝スペースに厨子に収納された遺骨が機械で運ばれてくるタイプです。

自動搬送式納骨堂は、高層の建物であるため、マンション型納骨堂と呼ばれます。

遺骨は普段、参拝者からは見えないバックヤードに保管されています。

お参りするときは専用のICカードをリーダーにかざすと、バックヤードから遺骨が自動的に参拝スペースまで運ばれます。

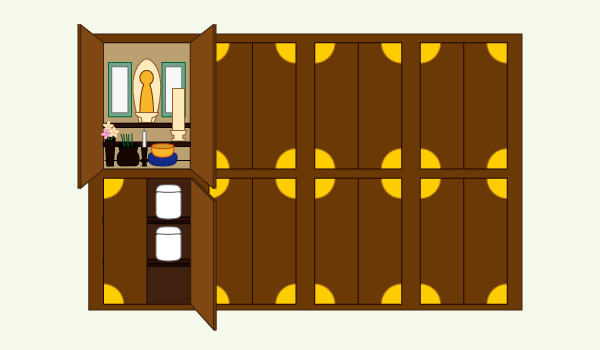

仏壇式納骨堂

仏壇式納骨堂とは、仏壇と遺骨の安置棚が一体になったタイプです。

1区画に1つの仏壇があり、上が仏壇下が納骨スペースと、上下2段になっているところが多いです。

他の納骨堂に比べて納骨スペースが広くとられているため、家族など大人数での使用に向いています。

合祀墓

合祀墓とは、1つの大きなシンボルの下に複数の遺骨を一緒に埋葬するものです。

骨壺から遺骨を出して納骨室に収めるため、他の人と遺骨が混ざります。

他の人と遺骨が混ざるのを嫌がる人も多いですが、かなり費用を抑えることができるというメリットもあります。

永代供養付き一般墓

永代供養付き一般墓とは、一般墓の初期費用に、墓じまいと永代供養墓への改葬費用が含まれているタイプです。

一定期間が経過したり、後継者がいなくなったとき、霊園内にある永代供養墓に遺骨が移されます。

そのため、跡継ぎに不安のある方でも、一般墓を持つことができます。

墓地・霊園によっては、永代供養墓に移動せず、そのままの場所で永代にわたり供養してもらえるところもあります。

永代供養墓に遺骨が移動する条件は霊園によって違うので、契約前にきちんと確認しましょう。

永代供養墓以外の供養方法

永代供養墓以外には、散骨と手元供養という供養方法があります。

散骨と手元供養について解説します。

散骨

散骨とは、遺骨をパウダー状にしたものを、山や海などに撒いて自然に還す供養方法です。

墓地として認定された土地に遺骨を埋葬する樹木葬とは異なります。

散骨は、一般墓や永代供養墓に比べて費用が安いため、供養にお金をかけたくない人におすすめです。

一度散骨した遺骨はもう手元には戻ってこないので、散骨をして後悔してしまう方もいます。

散骨の種類には、海洋散骨と山林散骨があります。

近年では、海洋散骨と山林散骨以外の散骨のバリエーションが増えています。

海洋散骨

海洋散骨とは、海にパウダー状になった遺骨を撒くことです。

海洋葬とも呼ばれます。

海であればどこでも散骨できるというわけではありません。

日本海洋散骨協会が制定するガイドラインがあり、船で海岸から1.5km以上沖に出た場所でなければ散骨はできません。

このようなルールがあるのは、沿岸で漁業をしている業者の障害にならないためです。

個人でガイドラインのルールを守って散骨するのは難しいため、業者に依頼して散骨するのをおすすめします。

業者の散骨プランには、業者に散骨をすべて任せるプランや複数の家族や1家族で船をチャーターして散骨するプランがあります。

業者に散骨を任せるプランは船をチャーターするプランに比べ、かなり安く抑えられます。

山林散骨

山林散骨とは、山にパウダー状になった遺骨を撒くことです。

山林散骨にもルールがあり、自分で所有している土地か、土地を所有している人の許可を得た土地でなければパウダー状の遺骨を撒くことはできません。

自分で所有している土地や許可を得た土地であったとしても、近隣住民に迷惑がかかる場所では散骨できません。

これらのルールがあるため、個人での散骨は厳しいため、山林散骨を扱っている業者に頼みましょう。

その他の散骨

その他の散骨には、宇宙散骨、バルーン葬、空中散骨があります。

宇宙散骨

宇宙散骨とは、遺骨の一部をカプセルに収め、ロケットに乗せて宇宙へ送り出す散骨方法です。

宇宙空間へ打ち上げられたカプセルは、地球の周りを3か月~数年間かけておだやかに周回し、大気圏に突入して流れ星となって消滅します。

バルーン葬

バルーン葬とは、遺骨を気球に乗せて成層圏まで上昇させ、そこで空中に散布する散骨方法です。

業者のバルーン葬プランには、専門業者に散骨のすべてを委任し、バルーン打ち上げの風景を写真に撮ってもらい、後日写真や実施報告書を送ってもらうプランや、バルーン葬の実施に遺族が立ち会うプランなどがあります。

また、遺族が指定した場所でバルーン葬を実施することもできますが、バルーン葬業者の出張費用がかかります。

空中散骨

空中散骨は、セスナ機またはヘリコプターで上空からパウダー状の遺骨を撒く散骨方法です。

散骨ができる海域の上で行います。

空中散骨業者によっては、散骨の様子は撮影され、後日アルバムになって届けられます。

故人との最後の思い出作りができる散骨方法です。

手元供養

手元供養とは、自宅て遺骨の一部を供養することをいいます。

遺骨の全部を自宅で供養する場合は、自宅供養といいます。

火葬場から持ち帰ってきた骨壺のまま家に置いておく場合は、費用がかかりません。

自宅供養グッズを通販などでそろえて、供養すること方もいます。

デザインの凝ったミニ骨壺やステージという故人の写真や遺品を置くスタンドを購入し、宗教色のない祭壇を作ることができます。

近年では、遺骨や遺灰の一部を入れることができるアクセサリーや遺骨を加工してプレートにするサービスなどが出てきました。

手元供養は、故人を身近に感じることができるため、「いつも故人を感じていられる場所に遺骨を置きたい」と考える方におすすめです。

しかし、今手元で遺骨を管理している人が亡くなった場合、遺骨を誰が管理するのかという問題は残ります。

今遺骨を管理している人が亡くなったあとの改葬先はあらかじめ決めておいたほうが良いでしょう。

ケースごとの対処法

跡継ぎのいないお墓をお持ちの方のよくあるケースごとに対処法を解説します。

お墓の跡継ぎが娘しかいないケース

お墓の跡継ぎが嫁いでいった娘のみで、親せきなどに相談しても他にお墓の承継を申し出てくれる人がいない場合は、両家墓を検討してみてはいかがでしょうか。

両家墓とは、2つの家のお墓を1つにしたお墓です。

両家墓は、昔からあるお墓の形態の1種で、最近では、核家族化や少子化の影響でニーズが高まっています。

両家墓は、1つの区画に2つの家のお墓を並べて建てるものや、1つのお墓に両家の家名を彫り、1つの納骨室を両家で使用するものがあります。

どちらの形態の両家墓でも、1区画を使用するため、それぞれの家のお墓を持つよりも費用が安く抑えられます。

しかし、両家の親族の了承を得なければ両家墓は建てられないため、1つの家の墓を建てるよりも面倒になってしまうことも考えられます。

両家の宗派が違う場合は、考え方が大きく異なることがあるため、両家墓を作るのは難しくなります。

また、公営墓地では、両家墓は認められないことがあります。

宗教自由な民営霊園では、両家墓は作りやすいので、墓地・霊園の管理者に問い合わせてみましょう。

家のお墓を墓じまいするという選択肢もあります。

しかし、娘の代までは、お墓を承継することができるので、墓じまいするかどうかは娘さんと話し合って決めましょう。

親は子どもに負担を残したくないから墓じまいを望んでいても、子どもは亡き親と交流する場としてお墓の存続を望んでいるかもしれません。

子供のいない夫婦のためお墓を守る人がいないケース

夫婦だけで入れるお墓には、永代供養墓があります。

永代供養墓は、墓地・霊園が存続する限り、管理者が供養してくれるため、オレンジ下線子どもがいなくても問題なく使用できます。

夫婦2人用の永代供養墓のプランを用意している墓地・霊園も増えてきました。

夫婦用の永代供養墓を検討してみてはいかがでしょうか。

跡継ぎはいないけどお墓を建てたいケース

永代供養墓付き一般墓であれば、跡継ぎがいなくてもお墓を建立することができます。

跡継ぎがいない仏壇(位牌)があるケース

お墓同様仏壇も跡継ぎがいない場合は処分しなくてはいけません。

仏壇(位牌)もお墓同様に先祖の魂が宿った状態です。

処分するときは、仏壇(位牌)も閉眼供養をしなければいけません。

閉眼供養をした仏壇(位牌)の処分方法は以下の3つになります。

お寺に処分してもらう

仏壇(位牌)を引き取って供養してくれるお寺もいます。

閉眼供養を依頼するときに、仏壇(位牌)を引き取って供養してもらえないか聞いてみましょう。

仏具店に引き取ってもらう

仏壇を購入した仏具店が閉眼供養をした仏壇を引き取ってくれることがあります。

仏壇を購入した仏具店がわからない場合は、近くの仏具店で仏壇を引き取ってくれるかもしれません。

お近くの仏具店に問い合わせてみましょう。

粗大ごみに出す

閉眼供養をした仏壇(位牌)であれば、神聖なものではなくなるので、粗大ごみに出すことができます。

自治体の回収方法に従って、粗大ごみに出しましょう。

まとめ

お墓の跡継ぎがいないときは、墓じまいをし、永代供養墓に改葬、または、散骨・手元供養をして遺骨を供養をしましょう。

永代供養墓には、樹木葬や納骨堂など、様々な種類があります。

自分やご家族に合った永代供養墓を探してみましょう。

嫁いでいった娘さんしか跡継ぎがいない場合は、嫁ぎ先の家と両家墓を作ることを検討してみてもよいでしょう。

お墓の跡継ぎがいないご夫婦や単身者の方は、永代供養墓を探してみましょう。

跡継ぎのいらないお墓をお探しですか?

お墓さがしでは、全国にある永代供養墓を掲載しています。

ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

跡継ぎがいない墓をどうする?対処法や永代供養について解説!に関する記事

-

墓じまいとは?費用と流れを詳しく解説!トラブル対策も紹介

面倒を見ることができないお墓、あるいは、将来的にお世話をする人がいなくなってしまうお墓にお悩みでしょうか?お墓と聞いてイメー…

2024年8月13日

-

永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説

こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりや…

2025年2月6日

-

子供がいない家のお墓の解決法!永代供養という選択肢

お墓の相談窓口では、「代々受け継いできた家のお墓を承継したけれど、跡を継ぐ子供がいない」「子供がいない夫婦はお墓をどうしたらい…

2025年2月6日

経歴

石材店勤務を経験後、現在はお墓さがしのライターとして、皆様のお墓に対する不安や疑問を解消できるコンテンツ作りを心掛けています。

保有資格

お墓ディレクター(認定番号 21-200042-00)