これからのお墓のあり方はどうなっていく?最近の傾向と新しい供養の方法を解説

「お墓の絵を描いてください」と言われたら、どんな絵を描くでしょうか?

地面の上に墓石を描いて、「先祖代々之墓」とか、「〇〇家之墓」とかを書いて、お塔婆やお花を描く方もいるかも知れませんね。

いわゆる、このような「家墓」などと言われるお墓は明治初期から広まり始めたと言われ、今日に至るまで広く国内で普及しています。

しかしながら、近年では従来の家墓とは大きく趣が異なる、様々なお墓が現れています。

これからのお墓のあり方はどうなっていくのでしょうか?

最近のお墓の動向や、新しいお墓・供養の方法も解説します。

※お墓全般について知りたい方は『お墓の基礎知識』の記事を、お墓を持たない方法を知りたい方は『お墓がいらない人のための供養の方法を紹介!』もご覧ください。

目次

跡継ぎのいらないお墓を選ぶ人が増えている

近年では、個人や夫婦、1~3代程度の家族のみで使用することを前提としたお墓も多く販売されています。

これらのお墓は承継を前提としないお墓で、一昔前とは「家」の価値観が変わった今日においては、お墓選びの重要な選択肢になっています。

今や墓石のお墓を選ぶ人は少数派?

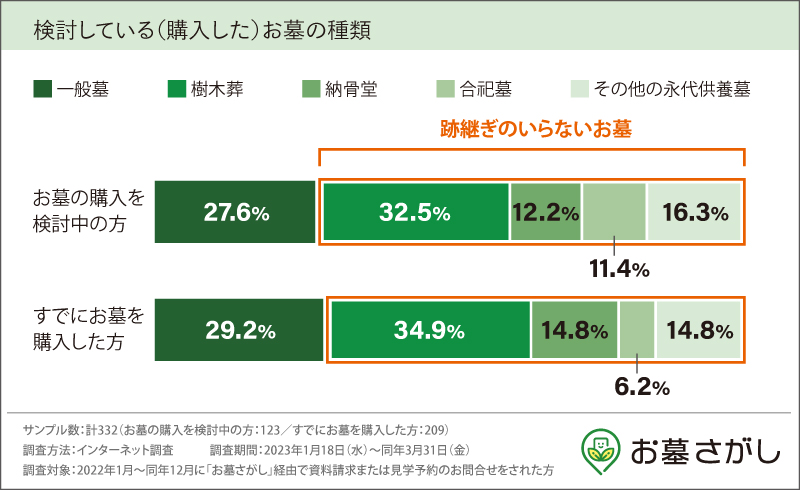

「お墓さがし」が実施した「お墓選びの実態調査(2023年)」では、お墓さがしのサービスを利用した方のうち、7割上が跡継ぎのいらないお墓を検討、または購入しており、「一般墓」は3割未満という結果になりました。

表中の「一般墓」は、従来のような墓石を建てて代々引き継ぐお墓を指します。

本調査は「お墓さがし」の利用者を対象にしているので、ただちに全体的な傾向と断定することはできませんが、それでも、これまで一般的だった「お墓=墓石」のイメージからは大きく離れた結果と言えます。

跡継ぎの要らないお墓が広まった経緯

現在では、跡継ぎがいなくても無縁(誰も供養したりお世話したりする人がいない状態)にならない、「永代供養墓」が広まっています。

永代供養墓とは、親族や家族などがいなくても、お寺などの墓地管理者が故人の供養を続けてくれるお墓です。

「永代供養墓」として初めて登場したお墓は、1985年に完成した、比叡山延暦寺の「久遠墓地」です。

この頃、国内では人口が都市部に流出しており、核家族化が進むことで、一つの土地で家族が代々お墓を引き継いでいくというシステムは時代に合わなくなってきていました。

加えて、少子化が進む中、根本的にお墓を引き継ぐ人がいないという問題が起きていました。

1990年頃からは、新しいお墓、あるいは葬送を模索する動きが一層活発になります。

1989年には新潟市の妙光寺が合葬型の「安穏廟」を、東京都のすがも平和霊苑でも合葬型の「もやいの碑」が設置されます。

1991年に「葬送の自由をすすめる会」が相模湾で散骨を実施、1999年に岩手県一関市にある祥雲寺(現・知勝院)が樹木葬を設置するなど、これまでの代々承継していくお墓のシステムから脱却する試みが盛んに行われていきました。

参考:問芝 志保. (2022). メディア報道にみる無縁墓の戦後史―何が問題とされたのか―. 死生学年報,18,123-143.

参考:今枝法之. (2016). 葬送の変容. 松山大学論集, 28(5), 177-196.

広がる「墓じまい」

「墓じまい」とは、現在のお墓を撤去することを言います。

2014年頃に登場した言葉で、現在ではお墓業界では一般的に使われています。

メディアなどでも度々取り上げられているので、聞いたことがある方もいるかも知れません。

厚生労働省が毎年発行している「衛生行政報告例」では、全国の「改葬件数」を見ることができます。

「改葬」とは、すでにお墓に納めている遺骨(または遺体)を、他のお墓や納骨堂に移すことを言います。

.jpg)

改葬件数は大きく見て増加しており、2017年には10万件を突破、2019年に件数をピークにして、2020年、2021年は件数が少し減りましたが、依然として10万件は超えています。

また、相関関係は明らかではありませんが、2020年、2021年は新型コロナウイルスが流行した年でもあります。コロナ収束以降は、動向が変わっているかもしれません。

なお、「改葬」は遺骨を移動することなので、お墓を残して一部の遺骨を移動するだけの場合も件数に含まれます。したがって、お墓を撤去する「墓じまい」の件数とは一致しません。

しかしながら、「墓じまい」の語が登場した2014年から改葬件数が右肩上がりになっていることから、墓じまいのための改葬件数が増えているということが推察されます。

参考:問芝 志保. (2022). メディア報道にみる無縁墓の戦後史―何が問題とされたのか―. 死生学年報,18,123-143.

お墓を持たない「散骨」も一般的になる?

「散骨」とは、遺骨を粉末状に粉砕し(粉骨)、自然環境にまく葬法です。

海に散骨する「海洋散骨」や、山に散骨する「山林散骨」などが行われています。

散骨の始まりとこれまで

国内の散骨は、1991年に「葬送の自由をすすめる会」が相模湾で実施したのが始まりです。

核家族化や少子化に伴い、従来の家墓の維持が困難になっていた社会背景から、新しい葬送の形の一つとして実施されました。

散骨については今に至るまで法整備がなされておらず、刑法190条の死体損壊等罪に当たるのではないかという見解もありますが、現在では黙認という形で実施されています。

なお、「葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」という文言が法務省の公式見解として紹介されることがありますが、実際には法務省の職員がメディアのインタビューで回答したものに過ぎず、公式見解とは言えるかは疑問が残ります。

参考:田近 肇.(2018) 散骨規制条例と葬送の自由・死者の尊厳.臨床法務研究.21.111-128

厚労省が「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」を制定

これまでは黙認のもと、民間の法人などが自主的に定めたガイドラインに基づいて散骨が行われていましたが、令和2年度の「厚生労働科学特別研究事業『墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究』」では「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が取りまとめられました。

参考:散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)

まだ法整備には至っていませんが(2023年11月現在)、ルールの整備が進めば、いっそう散骨も定着していくかもしれません。

新しいお墓には何がある?

近年広まっている新しいお墓を紹介します。

合葬墓(合祀墓)

もともと、各宗派の本山にある合祀墓に納骨する「本山納骨」は古くから行われていたので、合葬墓自体が新しい形式のお墓というわけではありませんが、近年では信心など関係なく、遺骨の供養先の一つとしてより一般的になってきました。

お墓の中では最も費用を抑えられる点が人気で、お一人あたり3万~30万円程度で供養できます。

近くの合葬墓を探す >>

樹木葬

まさしく核家族化や少子化などの背景からお墓の承継が難しくなってきたという社会背景を受けて登場した形態で、墓石のお墓に代わる「新しいお墓」として広まりを見せています。

1999年に岩手県一関市にある祥雲寺(現・知勝院)というお寺が国内で初めて樹木葬を設置し、その後、東京でもエンディングセンター(現・認定NPO法人)が樹木葬墓地の「桜葬」の企画をして以降、全国的に広がりました。

当時よりも樹木葬の様態は複雑になっており、遺骨を土に還さないものや、遺骨を一定期間後に合祀墓に移動するものが増えています。しかしながら、立地は緑豊かであることが多く、依然として自然志向の方にフィットするお墓と言えます。

近くの樹木葬を探す >>

納骨堂

納骨堂それ自体は古くからありますが、従来は遺骨の一時預かり施設という使われ方が一般的でした。

ですが、近年では故人の終の棲家たる「お墓」としての性格が強くなっています。

東京都心を中心に「自動搬送式納骨堂」というタイプの納骨堂が増えています。共用の参拝室にお墓が設置されており、そこに機械が遺骨を収蔵した厨子を運んでくるというタイプで、まさしく「お墓」としての機能に特化しています。

近くの納骨堂を探す >>

永代供養付き一般墓

使い勝手は従来のお墓と同様ですが、跡継ぎが途絶えても、墓地の管理者が故人の供養を続けてくれます。

システムは大きく二通りあり、一つは、承継が途絶えた後はお墓を撤去して遺骨を合祀するもの、もう一つは、承継が途絶えてもお墓を撤去せずにそのまま維持するものです。

跡継ぎはいないけど墓石のお墓を建てたいという方にはうってつけです。

永代供養付き一般墓を探す >>

その他の永代供養墓

色々なお墓を見てみたい方は、「永代供養墓」というキーワードで調べてみると、様々なお墓を見つけられるでしょう。

近くの永代供養墓を探す >>

お墓を持たない供養の方法には何がある?

跡継ぎ不要のお墓だけでなく、お墓を持たない供養の方法も定着しつつあります。

お墓を持たない供養の方法を紹介します。

散骨

散骨は遺骨を自然に還す「自然葬」の一種です。遺骨を土に還す樹木葬も自然葬の一種と言えますが、お参りする「お墓」が残らない点で異なります。

また、粉骨から散骨までのすべてを業者に依頼すれば供養の費用をかなり抑えることができ、この観点からも選ばれています。

散骨について詳しく >>

送骨

供養先のお墓の多くは合祀墓ですが、特に送骨の場合は、墓前まで立ち入れないことがあります。

一人あたり3万~5万円程度で受け付けている墓地も見つけやすく、供養の費用を抑えることができます。

送骨について詳しく >>

手元供養(自宅供養)

骨壺で安置する他、遺骨を粉砕してオブジェやペンダントのソケットに収める商品もあります。

しかしながら、供養する本人が亡くなると、遺族がその遺骨を供養することになるので、最終的にはどこかに納骨するか、散骨する必要があります。

遺骨そのものを加工してプレートや人口宝石に変えたりする商品もありますが、全骨を加工することはあまりないので、やはり残りの遺骨は他の方法で供養することになります。

手元供養について詳しく >>

これからのお墓のあり方はどうなっていく?

承継しないお墓が広まっている背景には、核家族化は少子高齢化などがあります。

このトレンドは当面続くことが予測されていますので、これからのお墓もますます、個人や夫婦などだけで使う、承継しないお墓がお墓選びの主流になっていくでしょう。

また、散骨などのルールの整備が進んでいけば、お墓を持たない選択をする人も増えていくかもしれません。

墓地・霊園をお探しですか?

お墓さがしでは、全国にある樹木葬、納骨堂、永代供養墓、墓石のお墓を建てられる霊園などを掲載しています。

ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

経歴

2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。