永代供養料の封筒の書き方は?お布施は別途必要?

永代供養料は、お寺に故人を末永く供養してもらうために納めるお金です。

銀行振込で納める場合はあまり気にすることはありませんが、お寺に直接手渡しとなると、少し気をつけることがあります。

今回の記事では、永代供養料をお渡しするときの封筒の書き方を紹介します。

なお、永代供養全般については、『永代供養とは?』で解説しています。

また、永代供養の費用について詳しく知りたい方は、『永代供養の費用はどれくらい?』をご覧ください。

目次

永代供養料の封筒の書き方

永代供養料の書き方を解説します。

封筒の種類

封筒は基本的に白無地のものを使用します。

郵便番号が印刷されていないものを選んでください。

地域によっては、水引をかけることがあります。

表書き

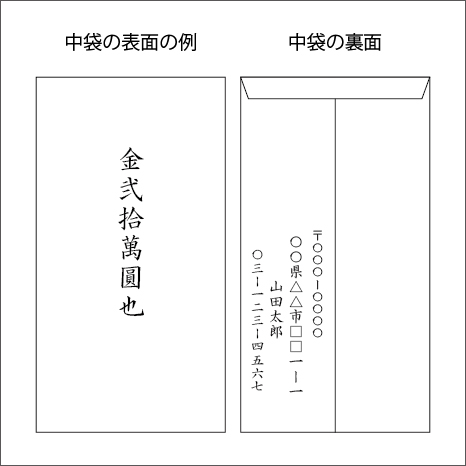

中袋(裏面)

裏面右下には、住所、氏名、電話番号を記載します。

- 一→壱

- 二→弐

- 三→参

- 四→四

- 五→伍

- 六→六

- 七→七

- 八→八

- 九→九

- 十→拾

- 百→佰

- 千→阡

- 万→萬

- 円→圓

なお、香典のようにお返しがあるわけではないので住所、電話番号は不要とすることもあるようですが、一方でお寺の経理がまとめるときにあると便利なので、記載した方が良いと言われることもあります。

不安があれば、お寺に聞いてみましょう。

墨

墨は薄墨ではなく普通の墨を使います。

筆、または筆ペンを使用します。

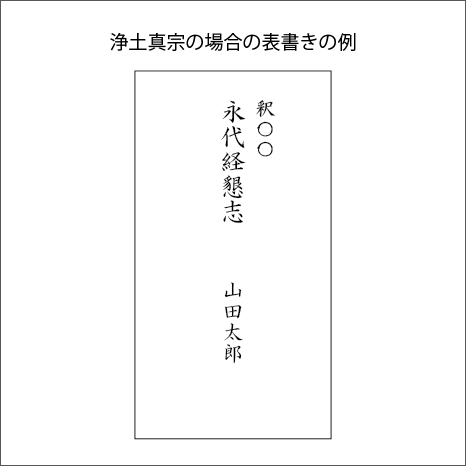

浄土真宗の場合の書き方

地域などによりますが、浄土真宗の場合は、表面の右上に故人の法名を書きます。

浄土真宗には追善供養の考え方がないので、永代供養という考え方もありません。

浄土真宗の寺院でも「永代供養」をするとして受け付けているお墓がありますが、それは正確には、将来にわたってお経を上げ続ける「永代経」をしてくれるお墓です。

永代供養料のお金の入れ方

お金を入れるときは、表面が見える状態からお札を取り出したときに、肖像画が見える向きで揃えます。

永代供養料は新札でもいい?

葬儀などでは新札を使うと用意していたようで良くない言われますが、永代供養料についてはこの限りではありません。新札を用意した方がより丁寧です。

永代供養料の渡し方

永代供養料を手渡す場合は、切手盆か、封筒を包んでいたふくさの上に乗せてお渡しします。

相手から文字が読める向きで差し出してください。

渡すタイミングは契約時に指示があるので、それに従います。

なお、永代供養料は手渡しではなく、銀行振込などで納める場合もあります。契約時に確認した方法で支払いをしてください。

永代供養料の費用はどれくらい?

永代供養料の費用は、3~200万円程度です。

永代供養をしてもらえるお墓を「永代供養墓」と言います。

永代供養墓の形式は様々で、どんなお墓なのかによって費用相場が変わります。

以下に、永代供養墓の種類ごとの費用の例を示します。

永代供養墓の種類ごとの費用相場

- 合祀墓:3~30万円程度

- 樹木葬:3~150万円程度

- 納骨堂:50~250万円程度

- 永代供養付き一般墓:80~200万円程度

永代供養料は、一般的なお布施のように「お気持ち」の金額を包むことはせず、契約時に決められた金額で納めます。

永代供養料の他にお布施は必要?

永代供養墓をしたもらった後に別途お布施が必要かどうかは、状況や契約内容によります。

納骨法要時のお布施

遺骨を納骨する際には、一般的には納骨法要を営みます。

納骨法要では僧侶に墓前で読経してもらうので、これに対してお布施を包む必要があります。

ただし、墓地によっては永代供養料に納骨法要のお布施を含めることがあるので、この場合は別に包む必要はありません。

閉眼法要(魂抜き)のお布施

永代供養墓では、一定期間後に遺骨を合祀墓に移し、個別のお墓を撤去することがあります。

このような撤去を前提とするお墓では、「閉眼法要(魂抜き)」のお布施も、基本的には永代供養料に含まれています。

閉眼法要とは、お墓を礼拝の対象から普通の石に戻すための儀式で、お墓の撤去や大規模なリフォームをする前に行います。「魂抜き」「性根抜き」などとも呼ばれます。

ただし、永代供養料に閉眼供養のお布施が含まれていない場合は、墓守の人が別途お布施を包んで閉眼法要を依頼する必要があります。

その他の法要を営む場合のお布施

これまでに説明した納骨法要や閉眼法要以外のお布施が永代供養料に含まれていることは、多くありません。

一周忌や三回忌などの年忌法要を営む場合は、別途お布施を包みます。

ただし、契約になければ、年忌法要を必ずしも営む必要はありません。

まとめ

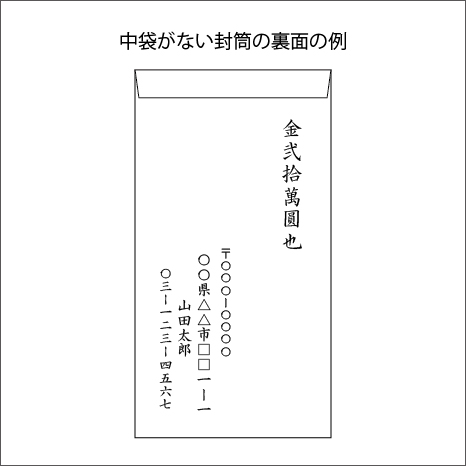

永代供養料を手渡しする場合は、白無地の封筒(地域によっては水引をつける)に入れます。封筒を選ぶときは郵便番号欄が印刷されていないものを選びましょう。

表書きは、「永代供養料」として、氏名または家名を書きます。中袋(なければ封筒裏面)には、金額、氏名、住所、電話番号を書きます。

浄土真宗の場合は表書きを「永代経懇志」とすることに注意しましょう。

ただし、そもそも永代供養料を手渡しではなく銀行振込などで納める場合もあるので、支払い方は契約に確認した方法に従ってください。

永代供養料に納骨法要などの法要のお布施が含まれていなければ、都度の法要のときに別途お布施が必要です。

跡継ぎのいらないお墓をお探しですか?

お墓さがしでは、全国にある永代供養墓を掲載しています。

ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

永代供養料の封筒の書き方は?お布施は別途必要?に関する記事

-

永代供養でもお布施は必要?費用相場や封筒の書き方

永代供養が付いているお墓といえば、後継ぎがいらず、宗教の制限も少ないイメージがあります。多くの場合は檀家などにならずに利用で…

2025年2月6日

-

永代供養にしても費用は毎年かかる?永代供養墓の管理料を解説!

永代供養墓に入れたら、その後は費用もかからず、お墓のお世話もいらない、というイメージがあります。しかし、必ずしもそうではあり…

2025年2月6日

-

永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説

こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりや…

2025年2月6日

永代供養料の封筒の書き方に関するQ&A

-

永代供養料の封筒の表書きはなんと書きますか?

「永代供養料」とします。ただし、浄土真宗のお寺にお願いするときは、「永代経懇志」とします。

-

永代供養料は新札で用意してもいいのでしょうか?

新札のほうがより丁寧です。新札だからといって、香典のように折り目をつける必要はありません。

経歴

2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。