お墓への納骨は自分でしてもいい?納骨する方法・お墓の開け方

納骨を石材店に依頼すると、数万円は費用が掛かります。できるなら、自分で納骨したいと考えている方もいるのではないでしょうか。

今回の記事では、自分で納骨できるケースと、その場合の納骨の仕方について紹介します。

目次

お墓への納骨は自分でしてもいい?

お墓への納骨は、自分でしても構いません。

事前に、墓地の管理事務所などで手続きを済ませてから納骨してください。

ただし、墓地に指定業者がいる場合は、原則、その業者に納骨を依頼しなければなりません。

指定業者は、ほとんどの民営霊園と、多くの寺院墓地で決められています。

加えて、お墓の形状によっては重たい石材を動かす必要があり、自分で納骨することは危険な場合もあります。

お墓に納骨する方法・手順

ここでは、一般的なお墓の納骨の方法を紹介しますが、納骨する方法は、お墓によって異なります。

全てのお墓に該当する方法ではないことを、あらかじめご了承ください。

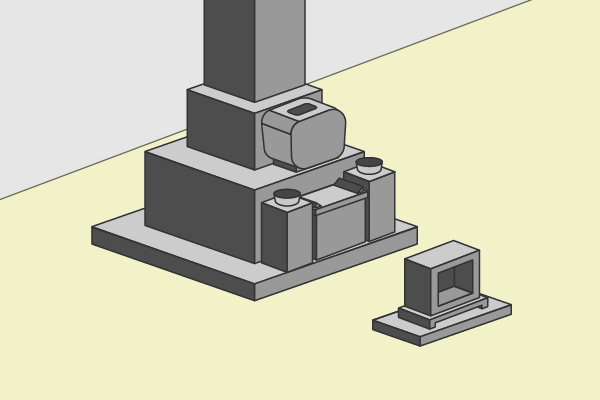

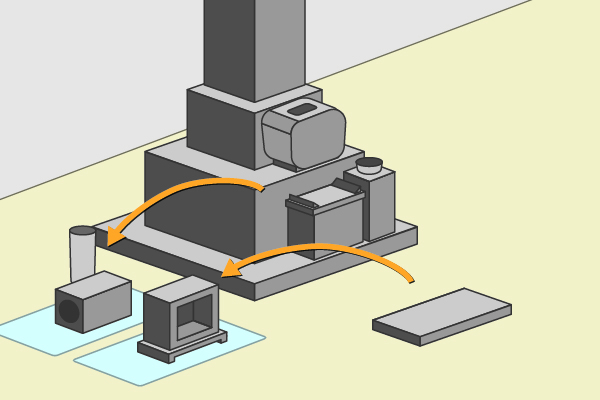

関西に多いお墓に納骨する方法

関西に多い、いわゆる「関西型」のお墓は、香炉や供物台の裏に納骨室の入口があります。

石材は目地止めされていないことが多く、比較的簡単に納骨できます。

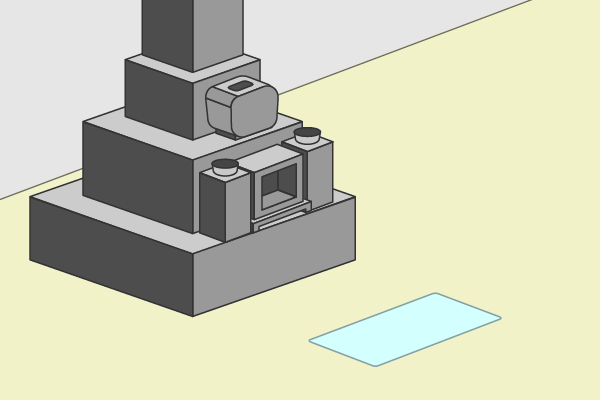

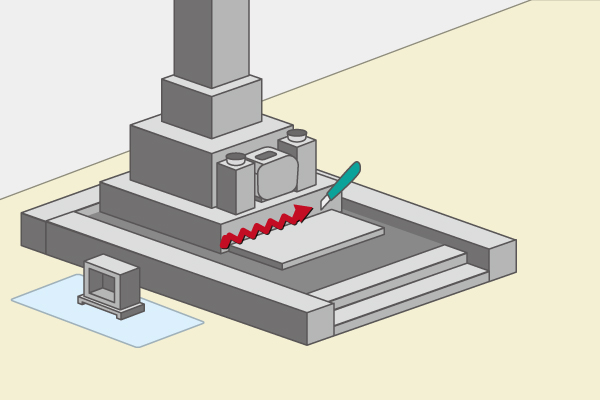

1.タオルを敷きます

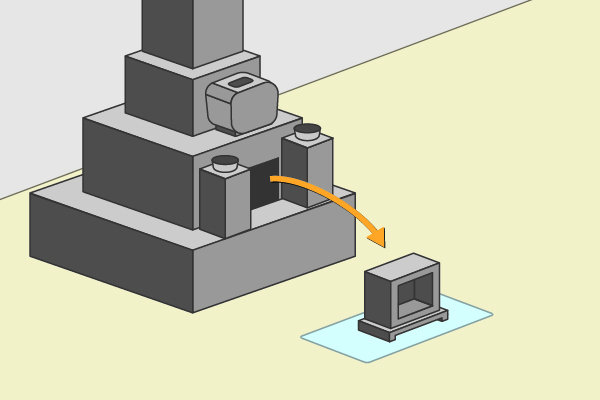

2.香炉を下ろします

香炉を下ろすと、納骨室の入口が現れます。入口にはホコリなどの汚れが貯まっていることが多いので、濡らしたタオルなどでふき取ります。

もし香炉に取り外しできる金具がついている場合は、先に取り外します。

また、香炉を持ち上げるための手をかける場所が無ければ、先に左右の花立てを外側に少しずらしたり、下におろしておきます。

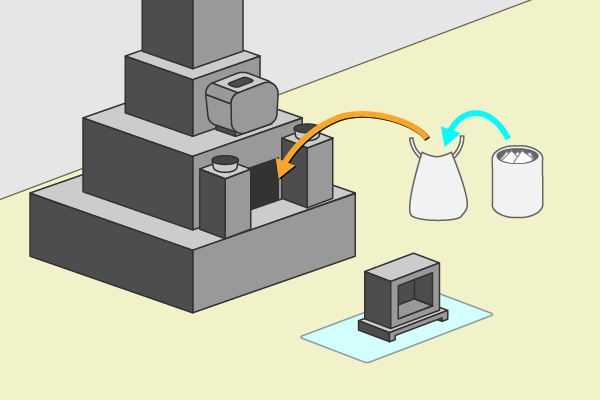

3.骨袋にお骨を移し、納骨します

サラシの袋は、石材店などで購入できます。

香炉を戻す際は、他の石材にぶつけないよう、慎重に移動しましょう。

補足1:骨壺のまま納骨する場合

関西型のお墓の場合は、納骨室の入口に手を入れて下側に遺骨を置く必要がありますが、そのまま骨壺を納めようとすると少し大変です。

骨壺で納める場合は、フタを取って持ちやすい状態で安置し、その後フタをかぶせると良いでしょう。

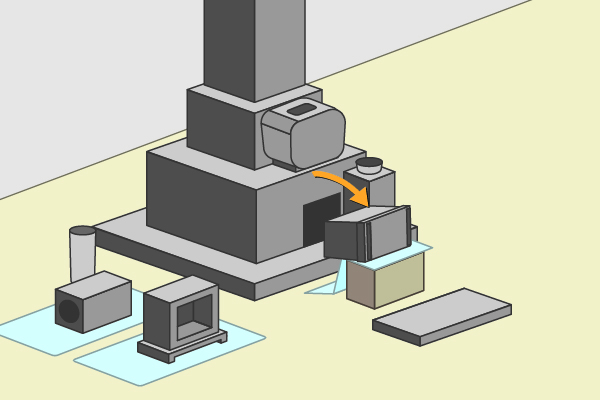

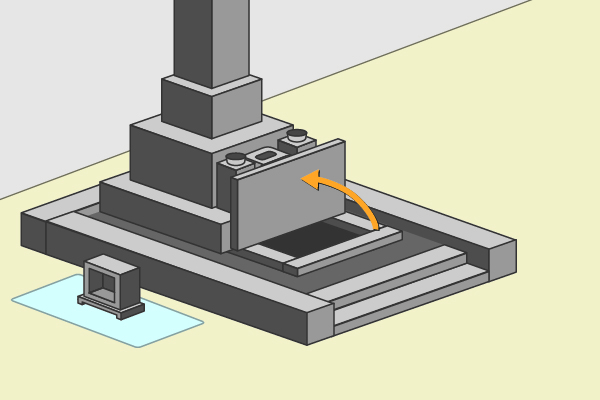

補足2:重たい・持ちづらい供物台の裏に納骨室がある場合

供物台は空洞が無い分香炉より重く、また、手もかけづらいことがあります。

この場合は、無理に供物台を持ち上げず、手前に傾けて納骨するという方法があります。

また、左右の花立てと供物台の隙間が無い場合は、花立てを少しづつ左右にずらしたり、下におろしたりします。

納骨室の入口が見えるので、そこから納骨します。

なお、2人以上で納骨する場合は台を使わずに、一人が供物台を傾けて持っている間に、もう一人が納骨する、ということもできます。

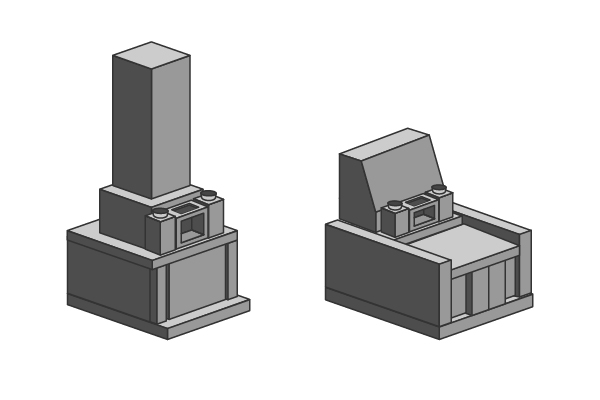

丘カロートのお墓に納骨する方法

多くの丘カロートのお墓は、カロートのフタになる石材も分かりやすく、開閉も楽です。

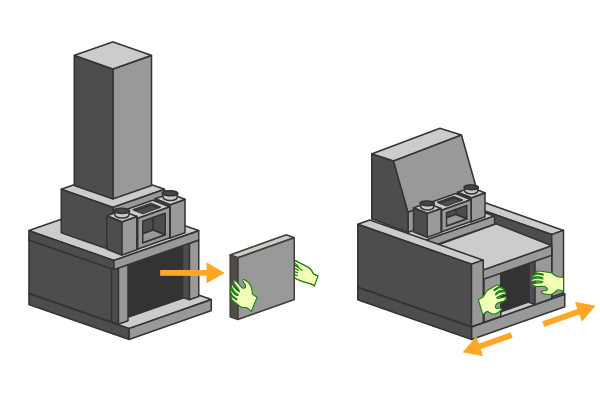

関東に多いお墓の納骨は石材店に依頼しよう

このタイプのお墓の納骨は、石材店に依頼することを強く推奨します。

目地止めのカットと再修復が必要になる

拝石を動かす際は、一度目地止めをカッターやヘラなどでカットします。

カットはそれほど難しくありませんが、納骨後にはまた目地止めが必要です。目地止めが甘くなると雨水などが入りやすくなるため、やはりプロに頼んだ方が安心です。

拝石の移動はリスクが高い

拝石は数十キログラムと非常に重たいため、素人が動かすと、ケガや墓石の破損などのリスクが高くなります。

入口が狭いものは拝石立てるだけでなく、持ち上げて下におろす必要があります。

加えて、納骨室が広いお墓は体ごと内部に入っていく必要があり、転倒などの危険もあります。

やむを得ない事情で自分で納骨しなければならない場合は、必ず2人以上で行ってください。

【必読】自分で納骨するときの注意点4つ

自分で納骨する場合は、石材店に依頼するよりもリスクが高くなります。

墓石を動かすときは、よくよく注意しましょう。

1.事前にお墓の構造を確認する

お墓によっては、自分で納骨することが難しい場合があります。

また、石材が目地止めされている場合は、カッターやバール、修復のためのコーキング剤などを持参する必要があります。

例えば、関東などで多い、拝石を動かして納骨するお墓の場合は、自分での納骨はハイリスクです。

一方、関西などに多い、香炉を動かすだけで納骨できるお墓であれば、簡単に納骨できます。

2.墓石は割れやすいので慎重に扱う

墓石は、少しぶつけただけでも欠けたり割れたりします。

墓石を勢いよく置いたり、墓石の位置を戻すときに強くぶつけたりしないよう、慎重に扱ってください。

移動した墓石を置いておく場所には、タオルなどの厚手の布を敷いておくと安心です。

3.近隣のお墓を傷つけないようにする

上記のように墓石は傷がつきやすいので、墓石や骨壺などを移動する際に、隣のお墓にぶつけないように注意してください。

4.墓石は重たいのでケガに注意

お墓の形式によっては、納骨にあたって重たい石材を移動する必要があります。

足もとに落としたり、手を挟んだりしないように注意してください。

納骨前にしておくこと

納骨にあたっては、墓地管理者の許可が必要です。

また、当日読経などの儀式をしたい場合は、宗教者を手配します。

管理者に事前に連絡する

まずは、納骨したい旨を墓地管理者に連絡します。

日付を確認し、当日必要な書類や手続きに必要な持ち物について確認しましょう。

墓地管理者は、墓地の種類によっておおむね以下のようになっています。

| 種類 | 墓地管理者 |

| 寺院墓地 | 寺院 |

| 公営霊園 | 管理事務所(なければ墓地のある自治体役所) |

| 共同墓地 | 墓地管理委員会(現地の立札などで確認。分からなければ墓地のある自治体役所) |

| 民営霊園 | 管理事務所(なければ経営主体の寺院または公益法人) |

必要なら僧侶を手配する

必ずしも必要ではありませんが、「納骨式」を実施したい場合は、僧侶などの宗教者を手配します。

お世話になっているお寺に「納骨法要」を依頼したい旨を伝えて、日時などを打ち合わせます。

埋葬許可証を管理者に提出する

管理事務所などで、納骨の手続きをします。

その墓地の使用許可証を提示し、埋葬許可証を提出します。

埋葬許可証は、火葬場が火葬許可証にハンコなどを押したものです。通常は、火葬後、骨壺と一緒に骨箱に入れてもらいます。

印鑑や手数料が必要になることがあるので、事前に相談した際に必要なものを確認しておきましょう。

自分で納骨する際の持ち物

自分で納骨する場合は、以下のものを用意しましょう。

自分で納骨する際の持ち物

- 軍手

- 汚れてもいい服装(納骨式をする場合は黒っぽいもの)

- タオル数枚

- 水(水道が無い場合)

- バケツ

- 花や線香などのお供え(納骨式をする場合のみ)

自分で納骨できない・しない方が良いケース

自分で納骨できない、あるいはしない方が良いケースを紹介します。

墓地に指定石材店がいる場合

墓地に指定石材店がいる場合は、原則自分での納骨はできません。

指定石材店とは、その墓地で工事ができる業者です。

指定石材店は、ほとんどの民営霊園と、多くの寺院墓地で決められています。

逆に公営墓地や共同墓地には指定石材店はいません。

拝石などの重たい石材を動かさなければならない場合

重たい石材を動かさなければならない場合は、石材店に依頼することを強くおすすめします。

特に関東で見られる「関東型」のお墓は、「拝石」という、足元にある大きな石材を動かさないと納骨できません。

拝石の重さは数十キログラムにもなり、落としたり身体の一部を挟んだりすると、軽いケガでは済まないこともあります。

加えて墓石は割れやすいので、少しふらついて軽くどこかにぶつけただけでも、欠けたり割れたりすることがあります。

石材が目地止めやコーキングされている場合

目地止めがある場合も、石材店に依頼することをおすすめします。

地下に納骨室があるお墓に多いケースですが、納骨室の入口にある石材が目地止めされていることがあります。

納骨にあたっては一度目地止めをカットし、納骨後に再度目地止めをします。

目地止めが甘くなると雨水などが納骨室に侵入するので、業者に頼んだ方が安心です。

安全に納骨できるか自信がない場合

いずれの場合にもかかわらず、石材の移動に自信がない場合は石材店に依頼しましょう。

拝石に比べて軽いとは言え、香炉や花立てもそれなりの重さがあります。

体力に自信がない、足腰に自信がないなど、不安がある場合は石材店に依頼してください。

まとめ

お墓によっては、納骨は自分ですることができます。

関西などに多い、香炉やお供え台を動かすだけでいいタイプや、丘カロートタイプのお墓なら、自分でも納骨できるでしょう。

一方、関東などに多い、拝石を動かすタイプのお墓は、石材店に依頼することをおすすめします。

また、お墓のタイプに関わらず、納骨前には必ず一度管理者に相談してください。指定石材店がいる場合は、原則自分での納骨はできません。

自分で納骨できる場合も、墓石の破損やケガには十分気を付けてください。

ご納骨と彫刻をお考えの方へ

お墓さがしでは納骨・彫刻サービスをご提供しています。

ご相談無料。納骨をお考えの方はぜひ詳細をご確認ください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

お墓への納骨は自分でしてもいい?納骨する方法・お墓の開け方に関する記事

-

遺骨は納骨しないで家に置いていてもいい?納骨しない供養も紹介

日本の慣習に従えば、遺骨は四十九日に納骨することが一般的です。四十九日にお墓が間に合わなければ、一周忌や三回忌法要に合わせて…

2025年2月6日

-

お墓の名前入れを解説します!墓石に彫る時期や料金は?

この記事では、墓石への名入れをいつするのか、また、相場はどれぐらいなのかについてご紹介します。なお、墓石の正面に彫刻する文字…

2024年6月3日

-

遺骨は自宅安置しても大丈夫?お骨を保管する際の注意点

亡くなっても大切な人と離れがたく、納骨をせずに、遺骨を自宅に安置したいという方も少なくありません。この記事では、自宅で遺骨を…

2024年6月4日

経歴

2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。