夫と同じ墓に入りたくない!夫婦で別のお墓に入ることはできる?

現在、夫や義家族と一緒のお墓に入りたくないという女性が増えています。

夫婦や家族の価値観が多様化する今日、お墓に対する考え方もさまざまになってきました。

その一つが、「夫婦別墓」という考え方です。この手の話題は、テレビやニュース、ネットの記事などでも取り上げられるようになりました。

「主人と別のお墓に入るなんてできるの?」「夫婦別墓がいいけど、この考えはおかしい?」

そんな疑問にお答えします。

目次

夫と別のお墓に入ることはできるのか

夫と別々のお墓に入ることは、制度上は可能です。

「墓地、埋葬等に関する法律」では、「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあります。

「墓地」とは都道府県の許可を受けているものに限りますが、逆に言えば許可を受けている墓地であれば、納骨場所に制限はありません。

「夫の家の墓に入らなければならない」という決まりはありませんから、自分のお墓は自由に選べます。

夫の家のお墓に入るというのは、単なる慣習なのです。

夫と別のお墓に入ってもいい?お坊さんの見解

夫婦が別々にお墓に入るということに対して、仏教的観点から考えてみました。

お坊さんの見解を知るために、千葉県にある真言宗のお寺、玉蔵院の住職をなさっている有坂脩岳さまにお話を伺いました。

2013年よりサンスクリットの知識を生かした般若心経の講座をカルチャーセンターにて開講中。ヨーロッパ聲明公演ツアー、ニューヨーク聲明公演、国立劇場をはじめ国内各地の聲明公演に参加。

ブログ:仏の道

人が亡くなるとお墓に入るのは当たり前と思っている方も多いと思いますが、実はお釈迦さまはお墓を建てなくてはならないと教えてはおられません。

日本人は「土に還る」との考えから、古来は風葬(遺棄葬)や土葬が一般的でしたが、聖徳太子が日本に仏教を広めると「お墓に埋葬し供養することで魂が浄化され成仏する」と考えられるようになりました。

今日のように誰もがお墓を自由に建てられるようになったのは、昭和の中頃より霊園などの墓地が定着し一般化したからです。

宗教の違い、離婚したいけど経済的に出来ない、舅や姑と一緒のお墓に入るのは絶対にイヤ、など夫と同じ墓に入りたくない理由は様々です。

人の心はころころと移り変わります。『般若心経』というお経は私たちに「かたよらない心」「こだわらない心」「とらわれない心」を教えています。今は自分の埋葬方法を選べる時代です。新しくお墓を建てるのも良し、ご先祖様が眠るお墓に入るのも良し、あえてお墓を建てずに散骨や樹木葬を選んでも良し。

そんな自由な時代になったからこそ、自分の行く末をしっかりと考えておく必要があります。

お経を読んだり写経をしながら自分の心を見つめ直してみませんか。

形や既成概念にとらわれず、何より自分の行く末をしっかり考えて供養の形を選ばれてみては如何でしょうか。

夫と別のお墓に入るには

では、実際に夫と別のお墓に入るには、何を準備すればいいのでしょうか。

遺言は有効なの?

遺言書に「夫の墓には入らず、実家の墓に埋葬してほしい」と書いたとしても、遺族がこの通りにする義務は生じません。

法的に効力を発する遺言事項は定められており、納骨先は該当しないからです。

遺言が実行されるかどうかは、遺族の気持ち次第ということになってしまします。

遺言で自分のお墓を指定するだけでは法的な効力がないので注意しましょう。

生前に話し合っておく

夫と別のお墓に入りたい場合は、生前に夫や子ども、お墓の権利者と話し合っておきましょう。

例えば、実家のお墓に入りたい場合はお墓の権利者が承諾しないと引き取ってもらうことはできません。

家族を始めとする関係者には、自分の葬儀が終わったら希望するお墓に入れてもらえるようあらかじめ話をつけておきましょう。

離婚する

死後離婚または熟年離婚をすることで、夫の家墓に入るのを免れるという方法もあります。

別々のお墓に入るために離婚が必須というわけではありませんが、夫と違うお墓に入れる可能性は高まるでしょう。

「死後離婚」とは、配偶者が死去したのち、姻族関係終了届を出すことで姻族との縁を切ることです。

当然自分の名字も旧姓になりますから、夫の「○○家之墓」に入ることもなくなります。

ただし、「姻族関係終了届」は一度受理されると取り消すことはできないので、慎重に考える必要があります。

自分専用のお墓を購入する

納骨先が決まっていない場合は、事前にお墓を購入しておくとよいでしょう。

「跡継ぎがいない」または「遺族に負担をかけたくない」という場合は、永代供養付きのお墓がおすすめです。

永代供養とは、遺族に代わって霊園や寺院が遺骨を供養することです。

また、永代供養付きのお墓は一般的な墓石のお墓よりも安いため、費用を抑えられるでしょう。

永代供養付きのお墓は、主に以下の種類があります。

樹木葬

納骨堂

集合型個別墓

合祀墓

合祀墓は、永代供養墓の中では最もお求めやすい価格で利用できます。

ただし、遺骨が他の方と混ざるので抵抗がある方は注意しましょう。

散骨してお墓に入らないという選択肢もある

お墓を必要としないので、永代供養墓と同じく承継者に負担を残しません。

また、自治体によって散骨を禁止している地域があるので、専門業者に依頼することをおすすめします。

夫と同じ墓に入りたくない理由

夫と別の墓が良いという女性たちが増えているのは、どういった背景があるのでしょうか。

女性たちの本音や現状も交えて解説します。

夫と別のお墓がいい女性の意見

夫と一緒のお墓に入りたくないという女性たちは、どのように考えているのでしょうか。

参考に、Twitterでの意見を3つ紹介します。

1つ目は、「夫婦仲や姑との関係が悪く死後まで一緒にいたくない」という意見です。

常々 思っていることは、旦那と同じ墓には入りたくない。ってこと。

離婚すればもちろん別だろーけど、もし いま なにかってなったら···。

ネット検索→樹木葬→お一人さま用

たまには 真面目に考えてみた。けど、わからん。😓

— miko (@mineko10106) November 23, 2021

2つ目は、「今は一緒にいていいけど死後はひとりでいたい」という意見です。

#旦那 と #同じ墓 には入りたくない。別に旦那が嫌いなわけでも #義両親 と揉めてるわけでもないけど、一緒の墓はいや。死んだ後ぐらいひとりにさせてくれ。でも子供は別(笑)

— もぐもぐ (@flummable_heart) November 12, 2017

3つ目は、「旦那とは一緒のお墓に入りたいけど義母や義父とは別がいい」という意見です。

旦那ピッピとは同じ墓に入りたいけど、義理の親祖父母とは別がいい

— コザクラ (@kozakura0211) October 16, 2017

女性によって理由は異なりますが、旦那と同じお墓に入ることを望んでいないという気持ちを持っている女性はいます。

「旦那と同じお墓に入りたくないなんておかしいのかな・・・」と、悩む必要はありません。

夫と別のお墓がいい女性の割合

実際に、何割の人が「夫婦別墓」を希望しているのでしょうか。

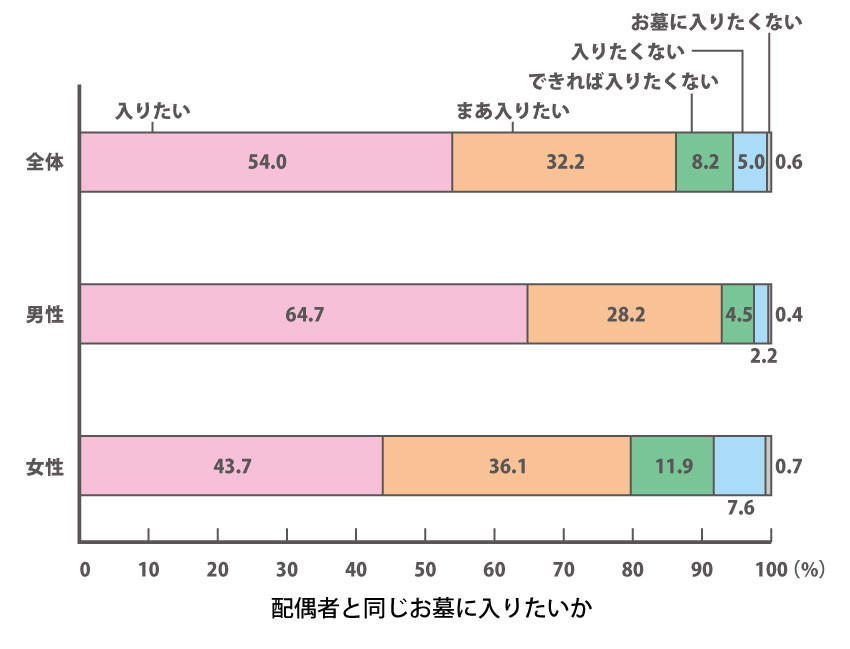

下のグラフは、2014年に第一生命経済研究所が行った「配偶者と同じお墓に入りたいか」というアンケートの結果です。

出典:第一生命経済研究所(2014年)

全体では、「入りたくない・できれば入りたくない」を合わせて13.2%の人が、現在の配偶者と同じお墓は嫌だと考えていました。

女性のみの結果を見ると、「入りたくない・できれば入りたくない」を合わせて19.5%の女性は夫と同じお墓に入りたくないと考えています。

約5人に1人の女性が、「夫と同じお墓は入りたくない」と考えていることがわかります。

夫婦別墓が広まった背景

一昔前までは、女性が嫁ぎ先のお墓に入るのが当たり前でした。

現代では、なぜ「夫婦別墓」の考えが広まってきたのでしょうか。

夫婦別墓の考えが広まった理由は、家に対する価値観が変わったからです。

かつては祖父母・夫婦・子供で一緒に暮らす「三世代家族」が主流でした。

しかし、現代では核家族や夫婦単位の家族が当たり前になったため、個人重視の流れが強くなりました。

個人重視である現代の風潮から、お墓に関しても「個人のライフデザイン」の一部と捉える人が増えたのでしょう。

夫たちはどう思ってる?

「配偶者と同じお墓に入りたいか」というアンケートを見ると、男性で「入りたい・まあ入りたい」と考えている人は9割以上いることが分かります。

女性に対して男性は「配偶者と別墓」を志向する人は少ないようです。

また、女性の約8割は「夫と同じお墓がいい」と考えているのに対し、男性の9割以上は「妻と同じお墓がいい」と考えています。

少なくとも、夫婦の1割は考えが異なるということがわかります。

夫婦別墓のデメリット

夫婦で異なるお墓に入ることは法律上問題ありません。

しかし、夫婦別墓を選ぶことによって生じるデメリットがあります。

遺族の負担

子供がいる場合、子供は夫と自分の墓を管理することになります。

永代供養墓であればお寺が面倒を見てくれますが、子供が参拝する場所が増えることには変わりありません。

また、管理費が必要なお墓に納骨する場合は、2基分の費用を負担することになります。

お墓を購入する際は、子供の負担を考えて選びましょう。

費用が掛かる

新たにお墓を買う場合は、購入のための費用が必要です。

一般的な墓石のお墓は、ほとんどの場合100万円以上かかります。

負担を抑えたい方は、比較的安価に利用できる永代供養墓がおすすめです。

自分専用のお墓を購入する場合は、費用のことも考えましょう。

まとめ

夫婦で別のお墓に入ること関して、以下の内容を紹介してきました。

- 夫婦で別のお墓に入ることは、法律上可能です。

- 自分専用のお墓を購入する際は、費用や子供の負担を考えて選びましょう。

- 約5人に1人の女性は夫と違うお墓に入りたいと考えています。

夫と別のお墓に入りたいと思う気持ちは不思議なことではありません。

我慢せず、自分が望む納骨先を選びましょう。

跡継ぎのいらないお墓をお探しですか?

お墓さがしでは、全国にある永代供養墓を掲載しています。

ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

夫と同じ墓に入りたくない!夫婦で別のお墓に入ることはできる?に関する記事

-

旦那の実家の墓に入りたくない!婚家の墓に入らない方法

近年では、死後までも婚家や夫に縛られたくない、自分の実家の墓に入りたい、などの理由で、夫の実家の墓に入りたくないという意見が見…

2025年2月6日

-

永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説

こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりや…

2025年2月6日

-

散骨の費用相場はどれくらい?散骨の方法別に解説します

今回の記事では、散骨の種類と費用について解説します。全国対応!海洋散骨資料の請求はこちら>>散骨とは散骨とは火葬した遺…

2024年6月3日

夫婦で別のお墓に入ることに関するQ&A

-

夫と別のお墓に入ることはできますか?

できます。法律上では禁止されていません。

-

夫と別のお墓に入りたい人はどれくらいいるの?

2014年に第一生命経済研究所が行った「配偶者と同じお墓に入りたいか」というアンケートによると、約5人に1人の女性は夫と別のお墓を希望しています。

-

夫婦で別のお墓に入ることによるデメリットはある?

「遺族の負担が増える」「新たにお墓を買う場合は費用がかかる」というデメリットはあります。