墓じまいしないとどうなる?田舎のお墓が気になっている方へ

「遠方にあるお墓にしばらくお参りに行けていなくて、気になっている」、あるいは「今あるお墓は将来的に誰も管理する人がいなくなってしまうのではないかと、不安に思っている」というお悩みはありますか?

管理できないお墓は、そのままにしておくとどうなってしまうのでしょうか。

この記事では、管理できないお墓を墓じまいしないままでいるとどうなるかや、墓じまいの進め方などを解説します。

記事のポイント

-

お墓の手入れをしないと、荒廃して周囲に迷惑をかける可能性があります。

-

墓地の管理費を納めていないと、督促や請求の連絡が来ることがあります。

-

縁者がいないと判断されたお墓は、一定の手続きを経て撤去されることがあります。

-

お墓の維持や管理が難しい場合は、墓じまいを検討しましょう。

目次

墓じまいをしないとどうなる?

墓じまいをしないでお墓を放置していると、次のようなことが起こる可能性があります。

墓じまいをしないと起こるかもしれないこと

- お墓が手入れされず荒廃する

- 管理費の督促や請求の連絡が来る

- 墓地管理者が墓石を撤去し遺骨を合葬墓に移動する

お墓が手入れされず荒廃する

墓地が遠いなどの理由でお墓の手入れができていないと、年数にしたがってお墓はどんどん荒れていきます。

例えば、墓所に雑草が茂ったり、墓石が欠けたりヒビが入ったり、近くの木の根が張って墓石が傾いたり、目地が割れて外柵が倒れたり、などです。

いわゆるこうした「荒れ墓」になると、隣の区画に雑草がかかったり、通路などに墓石が倒れたりする危険があり、他家や墓地管理者とトラブルになるかもしれません。

参考までに、厚労省が作成している「墓地使用に関する標準契約約款」では、お墓の管理について次のように記載されています。「標準約款」なので、一般的な墓地や霊園でも採用されている可能性があります。

(墓地の管理)

「第4条 墓所の清掃、除草等については、当該墓所の使用者がその責任を負う。」「第1項では、使用権を設定された墓所については、使用者自らが清掃、除草等の責任を負うことを規定している。この程度の責任は使用を認められていることから当然に付随するものであり、妥当なものと考えられる。」

管理費の督促や請求の連絡が来る

管理費を支払わないでいると、まずは墓地管理者から滞納分の請求書が届いたり、支払いの督促の連絡が来ます。

これらを無視すると、法的な問題に発展したり、お墓の使用権が取り消される可能性があります。

お墓の使用権が取り消されると、墓地管理者によって墓石が撤去されます。

墓地管理者が墓石を撤去し遺骨を合葬墓に移動する

お墓の使用権が取り消されると、墓地管理者は墓石を撤去し、遺骨は合葬墓(がっそうぼ)と呼ばれる、一つの納骨室に不特定多数の遺骨を埋葬するお墓に移されます。

墓石の撤去が完了した後に、撤去工事費用の請求が来る場合もあります。

参考:実際は放置されることも少なくない

墓じまいはした方が良い?

墓じまいはどういう場合にした方が良いのでしょうか?

お墓の維持が現実的でなければ墓じまいした方が良い

大きく言って、今後お墓を維持していくことが現実的でない、あるいは負担になるような場合は、墓じまいをすることをおすすめします。

例えば、次のような場合です。

例1:自分の代でお墓を守る人がいなくなる

自分の後にお墓の管理をする人がいなくなる場合は、自分が動けるうちに墓じまいをしましょう。

ただし、親兄弟など、自分以外にお墓の管理やお参りをしている人がいる場合は、タイミングを相談して決めましょう。

例2:お墓の近くに親族がおらず管理が大変

お墓が遠方にあり親族も近くにいない場合は、管理が大変になります。

例えば、「実家近くにお墓があるが、施設の入所などで両親も地元引き払い誰も残っていない」というような場合です。

交通費や宿泊費、往復の時間などを考えると、将来にわたって通い続けることは現実的ではありません。

お参りしやすいエリアに、お墓を引越してくることをおすすめします。

例3:お墓が山の中にありお参りが大変

近くでも、山の中などお参りに行くのが大変なところにお墓がある場合も、継続して管理することが難しくなります。

年を重ねるごとに山の斜面が辛くなり、だんだん足が遠のき、ほとんどお参りに行けなくなってしまうということも考えられます。

すでに「最近お参りが大変になってきた」と感じている方は、墓じまいの見積もりを依頼するなど、検討を始めても良いでしょう。

例4:お寺との付き合いが大変になってきた

お寺にお墓がある場合は、寄付の依頼や葬儀をきっかけに、お寺との付き合いを考え直すというケースもあります。

お墓がお寺にある以上は付き合いが続くので、付き合いをやめるには、お墓を他に移すしかありません。

例えば、次のようなケースが考え直すきっかけになります。

- 葬儀をあげることになったが、読経のお布施や戒名料が高額で、かつ「戒名を付けないとお墓には入れられない」と言われた

- お寺の修繕などのために高額な寄付を依頼された

- お寺への毎年の寄付が負担になってきた

家族と相談して決めましょう

しかしながら、結局のところ墓じまいすべきかどうかは、地域や墓地、家族の状況などによって、個々別々に判断するしかありません。

家族はまだしばらく今のお墓にお参りしたいと思っているかもしれませんし、お寺によってはお墓を残しておいても良いという所もあります。

まずは家族、お寺にお墓がある場合はお寺と相談して、墓じまいをしないとどうなるのか、墓じまいした方が良いのか、するならタイミングはいつか、などを一緒に考えてみましょう。

墓じまいの進め方

墓じまいは、以下の流れで進めていきます。

ここでは、墓じまいの方法について個別に解説します。

1.親族に相談する

墓じまいをする際は、親族や家族に相談しておきましょう。

後から墓じまいをしたことが発覚すると、親族との関係性が悪化する可能性があります。

墓じまいは、親族と話し合いをして了承を得てから進めましょう。

2.墓地の管理者に相談する

親族へ相談をした後は、墓地管理者にも墓じまいをすることを伝えます。

寺院墓地にお墓がある場合は、伝え方に注意が必要です。

ほとんどの場合、寺院墓地で墓じまいをすると檀家を辞めることになりますが、これはお寺にとって喜ばしいことではありません。

お寺との関係が悪化するとその後の手続に関わるので、まずは相談という形で話を進めましょう。

3.遺骨の引越し先を探す

墓地の管理者に話をしたら、遺骨の引越し先を探します。

遠方に住んでいてお墓の管理ができない場合は、お参りしやすい場所にある墓地や霊園に遺骨を移しましょう。

承継者がいない場合は、承継不要のお墓に納骨するという方法もあります。

4.解体工事を依頼する石材店を決める

遺骨の引越し先を探すのと並行して、石材店に墓石の解体を依頼しましょう。

民営霊園や寺院墓地にお墓がある場合は、石材店が指定されている場合があります。

指定の石材店がない場合は、自分で石材店を探しましょう。

5.役所で改葬手続きをする

墓じまいを依頼する石材店が決まったら、役所で改葬手続きをしましょう。

役所で手続きをする際には、以下の書類を提出します。

| 必要な書類 | 発行元 |

| 改葬許可申請書 | お墓がある自治体の役所 |

| 埋葬証明書 (改葬許可申請書への署名捺印の場合もあり) |

お墓がある墓地・霊園 |

| 受入証明書 (自治体によっては不要) |

引越し先の墓地・霊園 |

| 承諾書 (名義人が申請する場合は不要) |

お墓の名義人 |

書類を提出後、申請が受理されたら「改葬許可証」が発行されます。

改葬許可証が発行されると、遺骨を別の場所に移すことができます。

6.閉眼供養をする

遺骨をお墓から取り出す前に、閉眼供養(魂抜き)を行います。

閉眼供養とは、お墓に宿った魂を抜くために行う、墓前法要です。

閉眼供養は、遺骨を取り出す前であれば、墓石の解体工事をする当日でも、別の日でも構いません。

7.墓石の解体工事をする

閉眼供養が終わったら、石材店に墓石の解体をしてもらいます。

更地なった区画は、墓地の管理者に返還します。

8.遺骨を引越し先に移す

墓石の解体工事が完了したら、遺骨を引越し先に移します。

納骨をする際は、遺骨の引越し先になる墓地に改葬許可証を提出しましょう。

遺骨の引越し先の種類

今あるお墓に納骨されている遺骨は、新しい納骨先に移す必要があります。

もちろん従来のような墓石のお墓をお参りしやすいところに建ててもいいですし、最近では、承継しなくていい「永代供養墓」というお墓も人気です。

永代供養とは、親族に代わって墓地の管理者が将来にわたり故人を供養することです。

永代供養が付いたお墓のことを、永代供養墓といいます。承継しなくてもお墓を持てるので、跡継ぎがいない方や、個人や夫婦などだけのお墓を持ちたい方に選ばれています。

墓石のお墓

永代供養墓などの新しいお墓に比べると取り扱っている墓地や霊園が多く、希望するエリアでも探しやすいでしょう。墓石のお墓を探す >>

永代供養墓

永代供養墓には、合葬墓や樹木葬など様々な種類があります。

次に、そのうちのいくつかを紹介します。

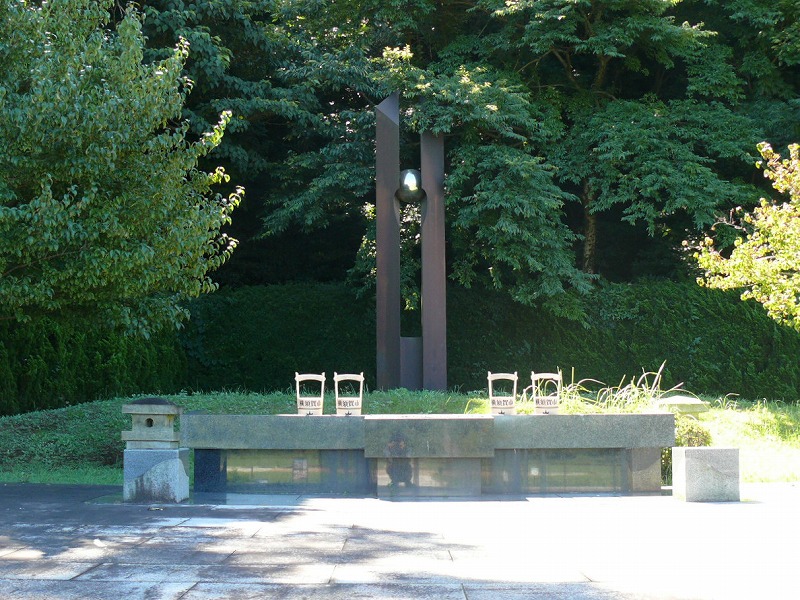

合葬墓(合祀墓)

宗教的な意味合いを伴い、「合祀墓(ごうしぼ)」とも呼ばれます。お墓の中では最も費用を抑えやすく、一人あたり3万円で供養してくれるお寺もあります(例:神楽坂真清浄寺 六角堂「ひかり」・樹木葬 2024/5/7現在)。

ただし、納骨後は遺骨を個別で取り出せませんので、遺骨を別の場所に移す可能性がある方は注意しましょう。合葬墓を探す >>

樹木葬

遺骨を骨壺から取り出して土に埋葬するタイプや、骨壺のまま納骨するタイプなどがあります。

自然を感じられる場所でお参りをしたい方におすすめです。樹木葬を探す >>

納骨堂

納骨堂のタイプは、ロッカーのような棚に納骨する「ロッカー型」や、仏壇の下に納骨スペースを設けた「仏壇型」などがあります。

都心では、遺骨が自動で参拝スペースに運ばれてくる「マンション型」も増えています。

納骨堂を探す >>

散骨

遺骨を粉状にすることやエリアの選定が難しいので、散骨は専門の業者に依頼することをおすすめします。

海洋散骨の資料請求 >>

墓じまいの費用は誰が払う?

墓じまいの費用は、基本的にはお墓の持ち主が払うことになります。最終的なお墓に関する決定権は、お墓の持ち主にあるためです。

ただし、お墓は家族に関わることなので、家族に費用を協力してもらうのも良いでしょう。

「お墓の持ち主」は誰か?

「お墓の持ち主」には、誰がなるのでしょうか?

「名義人」が明らかな場合

お墓を建てる際は、誰かが「名義人」となって墓地と契約を交わしているはずです。

名義人が存命であれば、名義人が「お墓の持ち主」です。

「名義人」が亡くなっている場合

では、名義人が亡くなったまま、名義人の変更が届けられていなかったお墓についてはどうでしょうか?

この場合は、いわゆる「祭祀財産」の承継者がお墓の持ち主になります。お葬式の喪主をした人などがこれにあたるでしょう。

あるいは、自治体によっては、現状、実質的にお墓の管理をしている人を持ち主(所有者)とみなすこともあります。

参考:祭祀承継者とは

墓じまいの費用を抑える方法

墓じまいの費用を抑えるには、次のような方法が考えられます。

- 遺骨の引越し先の費用を抑える

- 相見積もりを取る

- 自治体に墓じまいの補助制度がないか調べる

遺骨の引越し先の費用を抑える

納骨されているお墓を撤去する場合は、遺骨を別の納骨先などに引っ越す必要があります。

費用を抑えられる引越し先としては、次のようなものがあります。

合葬墓(合祀墓)

海洋散骨

送骨

自宅安置

参考:遺骨をまとめるための「再火葬」

相見積もりを取る

墓じまいをするには、墓石の撤去工事を石材店などの業者に依頼する必要があります。

公営墓地など、墓地に出入りする業者が決まっていない墓地では、複数の業者に見積もりを依頼する「相見積もり」ができます。

一社目の費用に納得できなければ、他の会社にも見積もりを依頼してみましょう。

自治体に墓じまいの補助制度がないか調べる

数は多くありませんが、タイミングによっては、お墓のある自治体で墓じまいの補助金を出しているかもしれません。

通常は、公営墓地の墓石撤去が対象になります。

公営墓地で墓じまいをする方は、一度調べてみても良いでしょう。

墓じまいの費用が払えない場合はどうする?

墓じまいの費用が払えない場合は、次のような対応が考えられます。

- 家族や親族に相談する

- ローンを利用する

家族や親族に相談する

まずは、家族や親族に相談してみましょう。

親族からしても、お墓に親や兄弟が入っていれば、無関係ではありません。

荒れ墓にするのは忍びないと感じる方もいるでしょう。

また、相談することでお墓を引き継いでくれる人が現れる可能性もあります。

メモリアルローンを利用する

メモリアルローンとは、お葬式やお墓の購入費用に利用できるローンで、一部の金融機関で扱っています。

お墓の撤去でも利用できないか、相談するのも一つです。

また、石材店が独自でローンを持っていることもあります。

ローンを持っている石材店を探して相談しても良いでしょう。

まとめ

お墓を手入れしないままにしておくと、荒廃して周囲に迷惑をかける可能性があります。また、管理費を滞納している場合は、督促や請求の連絡が来ることがあります。

最終的にお墓に縁者がいないと判断されると、墓地の管理者が一定の手続きを経て、墓石を撤去し、遺骨は合葬墓に移動されます。ただし、縁者の調査やお墓の撤去には手間や費用がかかるため、必ずしも実施されません。実施されなければ、荒廃したお墓が残り続けます。

お墓の維持が難しい場合は、墓じまいを検討しましょう。

墓じまいのガイドブックを無料配布中!

墓じまいをご検討中ですか?

お墓さがしでは、墓じまいのお見積り・ご相談を承っています。

ご遺骨の引っ越し先の相談なども受付けているので、お気軽にご相談ください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

墓じまいしないとどうなる?田舎のお墓が気になっている方へに関する記事

-

墓じまいとは?費用と流れを詳しく解説!トラブル対策も紹介

面倒を見ることができないお墓、あるいは、将来的にお世話をする人がいなくなってしまうお墓にお悩みでしょうか?お墓と聞いてイメー…

2024年8月13日

-

墓じまいの費用は誰が払う?払えない場合はどうする?

墓じまいをするには、おおおそ20~30万円の費用がかかると言われています。墓じまいをするにあたって、「墓じまいは誰がすればい…

2023年7月19日

-

永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説

こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりや…

2025年2月6日

管理できないお墓に関するQ&A

-

お参りに行けないまま田舎のお墓を放置してしまっています。墓じまいをしないでいるとどうなりますか?

お墓が荒廃して周辺に迷惑をかけるかもしれません。加えて、もし管理費を滞納していると請求の連絡が来ることがあります。連絡がつかないなど縁者がいないお墓と判断された場合は、墓地の管理者がお墓を撤去する可能性もあります。

-

墓じまいの費用がない場合はどうすればいいですか?

親族に相談して費用を負担してもらったり、メモリアルローンや石材店のローンを利用することが考えられます。あるいは、遺骨の引越し先の費用を抑えたり、公営墓地であれば相見積もりをして、かかる費用を減らすということも考えられます。