納骨堂のお供え物は?お参り時のルールやマナーまとめ

近年では納骨堂もお墓の選択して定着してきましたが、お参りをしたことがあるという方はまだ少ないのではないでしょうか?

これからお参りに行くけどどうするのかよくわからないという方、納骨堂の購入を検討している方は、実際にお参りがどのようになるかの見当は付いている方が安心ですね。

この記事では、納骨堂のお参りについて解説します。

目次

納骨堂とは、屋内に遺骨を安置する施設です。

お寺などの墓地管理者が将来にわたって故人を供養してくれる「永代供養」がほとんどの場合でついており、承継不要のお墓の一つとして人気が高まっています。

雨が降っても傘を差さずにお参りができることや、都心でも駅近で安価に購入できることもメリットです。

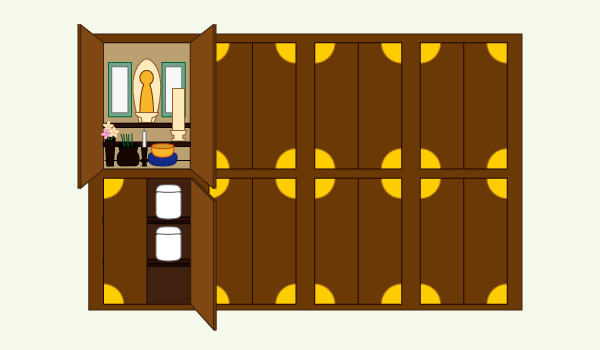

ロッカーや小型の仏壇など決められたスペースに骨壺を納骨するもので、さまざまなタイプがあります。

納骨堂は一般的な墓石を建てるお墓と形状や条件が大きく異なるため、お参りにも違いが出てきます。

納骨堂のお参りについて解説していきます。

納骨堂は屋内のお墓なので、一般的なお墓参りのように草むしりをしたり墓石に水をかけて掃除をするということはしません。

屋内のお墓なので火気の使用ができないところもあります。その場合は、ろうそくや線香の代わりに電気香炉で焼香します。

ロッカーのような棚に個別区画が割り当てられており、区画の前まで来てお参りができます。

共用の供物台を使用することもありますがどちらかといえば個別でお供えできることが多く、自分たちだけで使用する区画なので、場所によっては仏具や位牌などを置いておけます。

上下左右ともに他の区画と隣り合っているので、混み合った時は譲り合いながらスペースを使いましょう。

共用の参拝室にお墓があり、リーダーにカードをかざすと機械がお墓まで遺骨を運んできます。

一般的には墓前にお供えスペースがあり、従来のような墓前で手を合わせるような感覚でお参りできます。

多くの場合で、お花や電気香炉が常設されているので、手ぶらでもお参りできます。

ただし、参拝室やお墓は他の利用者と共用なので、持参したお供えを置いて帰ったり、位牌をおいておくということはできません。

また、お盆やお彼岸などの繁忙期は参拝室が埋まり、お参り待ちの時間ができることもあります。

仏壇の下に収骨棚が付いているような形式なので、仏壇と同じようにお供えし、お参りできます。

ロッカー式と同様、一家族に専用区画が割り当てられるので、仏具や位牌などを置いておくこともできます。

ただし、食べ物やお花など腐ったり枯れてしまうようなものは持ち帰ります。

他の家の区画と隣り合っているためプライベートな空間が確保されているとは言い難いですが、ロッカー式などに比べると一区画が広いので比較的ゆったりとお参りできます。

原則、区画が明確に分かれているわけではないので、個別の供物台もありません。

お参りは入り口近くや本尊前などにある共有スペースでします。

共用の供物台が設置されている場合は、そこにお花や食べ物などをお供えできます。

納骨堂にお参りするときの服装のマナーは、従来の墓石のお墓にお参りするときと同様です。

これといった決まり事はありませんが、お参りの場ですから、なるべく清潔感のある服装を心がけ、華美な服や露出の多い服は控えましょう。

納骨堂によっては靴を脱いで上がるところもありますので、足元も少し気にしましょう。

お参りの時期はお盆、お彼岸、命日など一般的なお墓と変わりません。

近所にある、あるいは駅近などの便利な立地にある納骨堂では、日課のようにお参りに行く人もいます。

時間帯は、納骨堂の開廟時間内ならいつでも構いません。

お盆やお彼岸、お正月などは、納骨堂もお参りで混むことがあります。

基本的に一般墓よりもお参りスペースにゆとりがないため、場所が空くまで順番待ちになることがあります。

混雑を避けたい場合は、納骨堂のスタッフなどに、どのくらいの時間なら比較的空いているかを聞いておくのも一つです。

一般の墓地や霊園と同様、僧侶を呼んで読経する際や、合同法要に参列する際はお布施を用意します。

ただし、僧侶などを呼ばずにただお参りするだけならお布施は不要です。

お布施はお気持ちなので、基本的には定価はありません。

地域やお寺によっても異なるところで、分かりづらいところです。

いまいちどれくらい包むか分からない場合は、「みなさんどれぐらい包まれていますか?」と聞いてみてもいいでしょう。

お布施は、納骨式のみ行った場合は、2万円~5万円、四十九日などの法要と合わせた場合は、5万円~10万円程度が相場です。

納骨堂には法要施設を併設しているところが多く、法要も納骨堂内でできます。

納骨堂を管理するお寺の住職にお経を上げてもらうこともできるので、お願いしても良いでしょう。

お布施の相場は3~5万円程度です。

お盆やお彼岸などの際に納骨堂内の法要施設で合同法要を行うことがあります。

一般的には、3千~1万円程度を包みます。

納骨堂は永代供養だけではありません。供養の方法に迷っている場合など、一時預かりということもお願いできます。

寺院や民営霊園の一時預かりでは比較的お参りしやすく、公営では個別の参拝はできず、共用の祭壇での間接参拝とすることが一般的です。

納骨堂では、形式によってお参りの方法が変わります。

「個別にお供えできる」「仏具や位牌を置いていける」「共用の供物台でお参りする」「線香などの火気が使用できない」など、場所によって条件が変わります。

屋内のお墓なので、草むしりや水をかけて掃除するということはどこも共通して行いません。

服装などは、従来のお墓参りと変わりません。細かい決まりはありませんが、華美な服や露出の多い服は避けて、落ち着いた格好をすることが望ましいでしょう。

お墓さがしでは、全国にある納骨堂を掲載しています。

ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。