お墓参りのお供え物は何がいい?お供えのマナーも解説

身内のお墓参りに行くときは、お供えについてそれほど固く考える必要はありません。

ただ、お墓参りになじみがない方では、何を用意するべきか全く見当がつかないかもしれません。

また、友人など、他所のおうちのお墓参りに行くときは、一般的なお供えのルールを知っていると安心です。

この記事では、お墓参りのお供え物について解説します。

目次

お供えの心構え

お供えの大まかな考え方について解説します。

お墓参りにお供えは必要?

「お供え」は、仏教や神道の考え方で、神仏に捧げるものです。

宗教的な慣習にこだわらないのであれば、お供えがいるかいらないかは、自分と一緒に参拝する人次第です。

もし頻繁にお参りに行っているのであれば、時には手を合わせるだけでも良いでしょう。

また、時間や費用の観点からお供えを用意することが厳しければ、やはり無理する必要はありません。

ただ、お墓参りに行くということは、ある程度故人や先祖に対しての思いがあるということではないでしょうか。

そうであれば、家族の好きだったものを思い出しながらお供えを用意する、お供えを上げるということは、故人との関係性を深めるコミュニケーションとして、心を豊かにしてくれることでしょう。

たまにはお供えを用意するのもいいかもしれません。

お供えにルールはある?

「お供え」は仏教や神道の祭祀で用いられ、それぞれ何を用意するかが決まっています。その点、ルールがあると言えます。

ただし、身内のお墓参りであれば、お供えはそれほど固く考えず、好きなものを用意して構いません。

なお、臭いがきついものや、風などで飛ばされやすいものなど、周囲に迷惑が掛かる可能性があるものは控えましょう。

また、墓地や霊園のルールがあれば、それに従います。

お供えには、故人が好きだったものや、季節のものなどがおすすめです。

これ以降は、知っている方が安心できる、宗教ごとのお供えについて解説します。

仏教のお供え

仏教のお供えを紹介します。

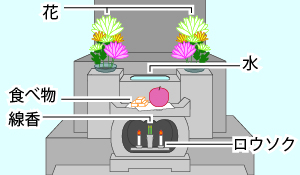

仏式のお供えの基本は五供(ごく・ごくう)

仏教では、五供と呼ばれる五種類のお供えを用意します。

五供の内容は、「香」「花」「灯燭」「浄水」「飲食」です。

具体的には、線香、仏花、ロウソク、水、食べ物を用意すれば十分です。

香(こう)

「香」は、香りをたてるものです。

お墓参りでは、広く線香が用いられます。

仏教では口から出た息は穢れているとされているので、火を消す際には手で仰ぐか、手で持って振って消します。

法事などの際には、抹香を用いて焼香することもあります。

花

仏教では、お花もお供えします。

お店などで「仏花」としてアレンジされているものをお供えすれば、間違いありません。

自分でアレンジする場合は、菊などの仏花の定番や、季節の花、故人が好きだった花などで組み合わせます。

5~8本程度の花を、正面から見てひし形になるように束ねるときれいです。花立ての2倍の長さを目処に、茎を切りましょう。

なお、いくつか仏花として相応しくないとされている花があり、バラなどのトゲのある花、アサガオなどのツルが伸びる花、彼岸花などの毒がある花が、これにあたります。

灯燭(とうしょく)

灯燭は、明かりを指します。

お墓参りでは広く、ロウソクを立てて火を付けます。

現代では主流ではありませんが、灯篭があればそこに火を灯しても構いません。

線香と同様、火を消すときは息を吹きかけず、手で仰いで消します。

浄水

浄水は、きれいな水のことです。浄土真宗では供えないとする場合もあります。

多くの墓地で、現地の水道から水を汲むことができます。

水は、水鉢というお墓正面の下側にあるくぼみに注ぎます。なければ、湯飲みやペットボトルなどでお供えします。

飲食(おんじき)

飲食は、食べ物や飲み物のことです。

故人が好きだったものや、季節の食べ物を供えます。

お菓子、果物、お酒などは、お供えの定番です。

飲食は供物台に直接置くのではなく、半紙を敷くとより丁寧です。

半紙は、縦方向に置いたときに、右上の角を左下に向かって、角と角がずれるように折ります。

供えない方がいいもの

仏教の教義上、殺生を連想させる肉や魚、情欲や憤怒を助長するとさせている「五辛(ごしん)」(にんにく、にら、ねぎ、らっきょう、のびるの5つの野菜)は、お供えしない方がいいとされています。

神道のお供え

仏式のお墓よりは多くありませんが、歴史の長い公営霊園などでは、神道の形式のお墓もよく見られます。

正面に「~~奥津城(奥都城)」(墓の意)と彫刻されていたり、お墓のてっぺんが尖っていたら、それは神道の形式のお墓です。

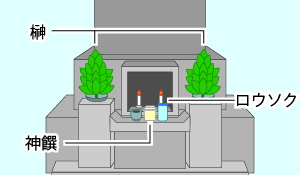

神饌(しんせん)

神道では、「神饌」をお供えします。

神饌とは、神前に捧げる食事を指します。

具体的には、米、酒、塩、水、野菜、果物、魚、餅などです。

この他、故人が好きだったものをお供えしても構いません。

一般的な神棚にも、米、酒、塩、水を供える神具は置かれているかと思います。

常からのお参りでこれら全てを揃えることは大変なので、無理せず用意できる分をお供えしましょう。

また、祭具を持ち歩くことは大変なので、酒は瓶、水は湯飲みやペットボトルで供える方もいます。

榊(さかき)

榊は、神事で使われる植物です。

神道では、花ではなく榊を供えます。

しかしながら、実際には墓前に花を供える慣習が広く定着しているため、神式のお墓でも花を供える方もいます。

榊は、花屋やスーパー、ホームセンターなどでも売られています。

一見して、仏教の一部の宗派で供えられる「樒(しきみ)」と似ているので、間違えないように注意しましょう。

榊は平らな葉が全て上向きに付いているのに対し、樒は波打った葉がばらばらの向きで付いています。

ロウソク

神道でも仏教と同様、ロウソクに火をつけてお供えします。

お墓にロウソク立てがあればそこに、なければロウソク立てを持参してお供えします。

神道でも、火を消すときは息を吹きかけず、手で仰いで消してください。

なお、神道では神前で香を焚くという考えはないので、線香は不要です。

キリスト教のお供え

墓石は洋型またはデザイン墓石です。墓石に十字や聖書の引用が彫刻されていたり、墓誌に洗礼名が彫刻されていれば、それはおそらくキリスト教のお墓です。

キリスト教にお供えの概念はない

キリスト教には、「お供え」の概念はありません。お墓にも、香炉や供物台は基本的に設置されません。

ただし、日本の慣習として「お供え」が広く定着しているために、参拝者が戸惑わないよう、香炉や供物台を設けていることもあります。

お墓には白い花を手向ける

お供えではありませんが、キリスト教のお墓参りでは、白い花を手向けます。

ユリやカーネーション、小菊などが定番です。ユリは花粉が散るので、あらかじめおしべを切っておきます。

花を挿す場所は、花立てが2つで一対になっていることと、花を横向きに活ける台を1つ置いていることがあります。

お供えのマナー

お供えは基本的には好きなものを供えて構いませんが、周囲への配慮は必要です。

お墓のお供えに関するマナーを紹介します。

お供えの持ち帰りは墓地のルールに従う

墓前に供えたものをどこまでそのままにしておいて良いかは、墓地によって異なります。

墓地の管理者が呼びかけている通りに、お供えは持ち帰りましょう。

花・榊など

花や榊などの植物は、枯れたら抜いてくれる墓地と、そうでない墓地があります。後者であれば、枯れた花が残り続けてしまい見た目にも良くないのと、風などで周辺に花びらや葉が散らかることも考えられるので、持ち帰った方が良いでしょう。

食べ物・飲み物

食べ物・飲み物は、ほぼどの墓地でも置いて帰ることはできません。

腐ってしまうと臭いがきつくなり、お墓も傷みます。また、鳥や動物が食べ物を目当てに寄ってくることもあります。

お酒やジュースを缶で供えることもありますが、そのままにしてサビてしまうとやはりお墓が傷みます。

食べ物や飲み物は持ち帰りましょう。食べられるものは、その場で食べても構いません。

線香・ロウソク

線香やロウソクなどの火元の扱いは、墓地によって異なります。

特に、線香はそのままにして燃やし切っていい場合と、持ち帰りが必須の場合があります。

いずれも持ち帰る場合は、バケツなどに水を張って、その中に一度入れてから持ち帰りましょう。

火種が残っていると、再度燃えてしまうことがあります。

持ち帰ったお供えを仏壇に使いまわすのはNG

持ち帰った花や食べ物を仏壇に供えるのは、お供え物の使い回しになってしまうのでよくありません。

おさがりとして、花はリビングなどに飾り、食べ物は家でいただきましょう。

タバコはお供えしてもいい?

タバコはお供えしても構いませんが、火をつける際にはいくつか注意が必要です。

墓地や霊園内が禁煙だったら火はつけられない

お墓がある墓地の敷地内が禁煙になっている場合は、タバコに火をつけてお供えすることはできません。

周りに人がいたら火をつけるのを控える

近くに他の参拝者がいる場合も、タバコに火をつけるのは避けた方が良いでしょう。

単純にタバコの臭いがきついという理由もありますが、タバコのアレルギーを持っている方もいるので、配慮が必要です。

吸い殻や火元の処理はしっかりと

火をつけてタバコを供えたら、帰るときはタバコの火を消して、吸い殻と一緒に処分します。

携帯灰皿を持参すると便利です。

お酒を墓石にかけるのはNG

映画や漫画などでお墓にお酒をかけるシーンが描写されることがありますが、絶対に真似しないでください。

お酒に含まれるアルコールや糖分などの成分が墓石に入り込み、カビやサビ、シミの原因になります。

まとめ

お墓参りのお供えは、故人の好きだったものや、季節のものがおすすめです。

仏式ではこの他、花、線香、ロウソク、水を供えます。

神式のお墓では花は供えず、榊を供えます。線香は焚きません。

キリスト教では「お供え」という考えはなく、墓前には白い花だけ捧げます。

身内のお墓にお参りする場合、お供えのルールなどについてはそれほど固く考える必要はありませんが、周辺に迷惑をかけるものや、お墓を傷つけるものはお供えしてはいけません。

ドラマや漫画などでお墓にお酒をかける描写が見られることがありますが、墓石が傷むので絶対に真似しないでください。

供えたものは、墓地や霊園のルールに従って持ち帰りましょう。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

お墓参りのお供え物は何がいい?お供えのマナーも解説に関する記事

-

お墓に造花を供えても問題ない?購入場所や供え方も解説

お墓参りに頻繁に行く方は、その都度お花を用意することを大変だと感じているかもしれません。あるいは、久しぶりにお参りに行ったら…

2023年7月18日

-

お墓のくぼみは何?水鉢・水受けの意味と使い方がわかる

お墓の構造をじっくり見たことはありますか。お墓は1つの石材でできているのではなく、いくつもの部材を組み合わせて構成されている…

2019年7月8日

-

お墓参りの流れとマナーを解説!お参りの仕方や作法は?

お墓参りというものを知っていても、分家などでお墓をまだ作っていない家庭では、お墓参りになじみがないかもしれません。昨今では納…

2024年7月21日

お墓参りのお供えに関するよくある質問

-

お墓参りであげたお供えはどうすればいいでしょうか?

基本的にはすべて持ち帰ります。霊園によっては花や榊はそのままにしても良いことがあります。食べ物はおさがりとしてその場で食べるか、持ち帰って食べます。

-

お供えには何を持っていけばいいでしょうか?

故人の好きだったものや、季節の物をお供えするのがおすすめです。仏式のお墓であれば、これにお線香、ロウソク、お花、水を供えます。

経歴

2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。