先祖代々のお墓には誰が入れるの?娘や次男の場合は

自分はどこのお墓に入るのか?次男や娘の立場にある人は、一度は考えたことはあるのではないでしょうか。

今回の記事では、先祖代々のお墓には誰が入れるのか、家墓に入れなかった場合はどうするのかについて解説します。

目次

「先祖代々之墓」には誰が入れるの?

先祖代々の墓には誰が入れるのかについて解説します。

継承者と墓地管理者の合意があれば誰でも入れる

お墓には、お墓の承継者と墓地管理者が許せば、誰でも入ることができます。

お墓の承継者とは、墓地の使用権を継いでいる人です。墓地の名義人(永代使用権者)になっている人です。

墓地の使用権利者がその上にお墓を建てて、これを所有します。

一方、埋葬に関しては墓地管理者の承諾のもと行います。

自分でお墓を所有していたとしても、遺骨を埋葬するときは管理者の許可が必要です。

ただし、墓地の利用規約では多くの場合で、納骨できる人の範囲を定めています。

自分がお墓に入れるかどうかは、墓地の契約書を参照するか、管理者に問い合わせて確認しましょう。

一般的な墓地の利用規約

墓地の利用規約の例としては、以下のようなものがあります。

墓地の利用規約の例

- 永代使用権者の家族

- 永代使用権者△親等以内の親族

- 永代使用権者と苗字が同じ親族

- 檀信徒(寺院墓地の場合)

また、平成12年に発行された厚生労働省の「墓地使用に関する標準契約約款」(参考:墓地経営・管理の指針等について)では、「使用者の親族及び縁故者」と記載されています。

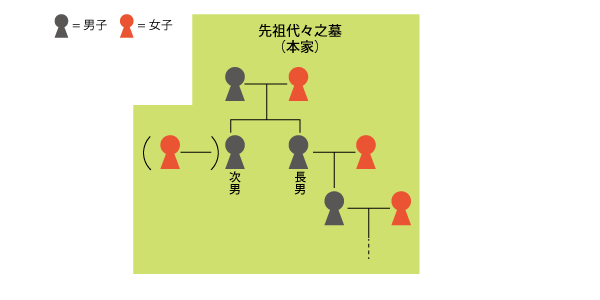

慣習では永代使用権者とその家族が入る

慣習では、お墓には長男とその家族が入るのが一般的です。

次男・三男は分家の初代としてお墓を立て、長女・次女は婚家のお墓に入ります。

慣習が生まれた背景

現在では一般的になった「先祖代々之墓」は、明治の終わり以降に普及しました。明治時代には「家制度」が制定されました。本家や分家の考えも、家制度のもと定められたものです。

この制度は江戸時代の武士階級の家父長的な制度に由来するといわれています。

こうした中、お墓は父から長男に受け継がれ、本家の家族だけが入るものになったと考えられます。

なお、現在では「家制度」は廃止されています。

法律ではお墓に入る人は決められていない

法律上は、お墓に入れる人や承継する人について、続柄を指定する規定はありません。

お墓に関する法律には「墓地、埋葬等に関する法律」がありますが、これにはお墓に納骨できる人の範囲についての規定がありません。

また、お墓の承継者については、故人が指定できるとされており、指定が無ければ慣習に、それも分からなければ家庭裁判所に従うとされています。

つまり、故人が長男以外の人を指定すれば、その人がお墓の承継者になります。

お墓は法律上「祭祀財産」というものに含まれますが、これは民法で以下のように規定されています。

民法(897条)

「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続分の規定によらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祭祀を主催するべき人があるときは、その者が承継する」

慣習上の一般的なルール

慣習上、次男や娘が家墓に入るのはNGなのでしょうか。

場合別に解説します。

次男は本家の墓に入れるか

一般的に、次男や三男は分家の初代として新しいお墓を建てます。

しかし、以下のような場合は本家のお墓に入ることが多いです。

次男が本家の墓に入りやすいケース

- 未婚である

- 結婚したが、離婚している

- 結婚しているが、子供がいない

既婚で子供がいない場合は、妻と一緒に本家の墓に入ることができます。

逆に、子供がいる場合は本家の墓に入ることは珍しいでしょう。

娘は実家の墓に入れるか

通常、女性は結婚していれば婚家のお墓に入ります。

ただし、以下のような場合では、実家のお墓に入ることが一般的です。

娘が本家の墓に入りやすいケース

- 未婚である

- 結婚したが離婚して、苗字を戻している

離婚して苗字を戻していない場合について、墓地によっては苗字が違う人の納骨を認めていないことがあるので、確認しましょう。

墓石に現在の姓を別に彫刻するなどの対応が必要になることもあります。

なお、子どもが両親どちらの墓に入るかは、本人に決める権利があります。

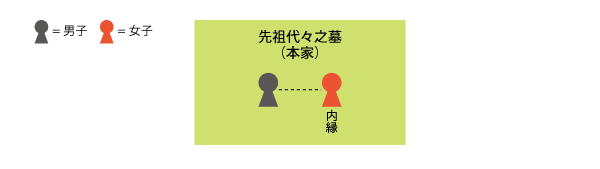

内縁の妻は夫の墓に入れるか

以下のような場合だと、内縁の妻もお墓に入れることがあります。

内縁の妻が本家の墓に入りやすいケース

- 夫に正妻がいない場合

親族のみ埋葬できるという規定でも、管理者に相談することで入れてもらえることがあります。

あとは、お墓の所有者次第となります。

なお、夫に正妻がいる場合は他の墓を建てるのが無難です。

世間的な倫理観に反するばかりか、家族や親族とのトラブルは免れません。

内縁の妻のお墓については、こちらもご覧ください。

https://ohaka-sagashi.net/news/zizitukon/

親戚はどこまで同じ墓に入れるか

何親等までの親戚がお墓に入ることができるかは、霊園の規則によります。

民営霊園では6親等まで入れるところが多いようです。

寺院墓地では2親等、3親等、あるいは1家系と決めているところもあります。

叔父や叔母は本家のお墓に入れる?

親戚がお墓に入れるかで最も話題に出るのは、叔父・叔母だと思われます。

実家の墓を長男が子どもに承継している場合、甥や姪の一家が管理しているはずです。

叔父・叔母は3親等ですので、墓地の規則から考えてもおおむね問題ありません。

しかし、自分のお骨のお世話を甥や姪の一家にさせるのは、気が引ける方も多いのではないでしょうか。

管理規則に抵触しないのであれば、あとは甥や姪との関係と自分の心の持ちようです。

やはり実家の墓に入りたいのであれば、お墓を承継している一家に相談してみましょう。

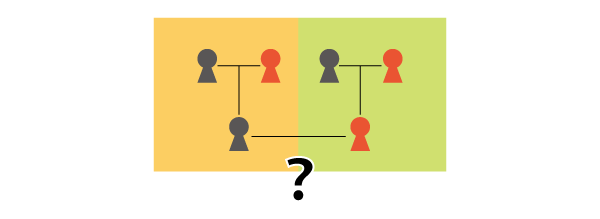

一人っ子同士で結婚したらお墓はどうする?

一人っ子同士で結婚したために、1つの世帯に管理するお墓が2つになることがあります。

この夫婦はどちらのお墓に入ることになるのでしょうか。

対応としては以下のようなものが考えられます。

一人っ子同士で結婚した場合のお墓の対応

- 両家墓を作る

- 一方を墓じまいする

- 他の承継者を探す

両家墓を作る

両家のお墓をまとめたものを両家墓と言います。

両家墓を作る方法は以下の2つです。

- どちらか一方のお骨を、もう一方のお墓に移す

- 両家のお骨を入れるお墓を新しく建てる

1つの石塔の下に両家の遺骨を入れる場合は、苗字を二つ彫ることが一般的です。

一方を墓じまいする

一方を墓じまいして、もう一方のお墓に夫婦で入ります。

墓じまいした際の改葬先は、永代供養墓や合祀などが考えられるでしょう。

どちらか一方のお墓をなくすことになるので、関係する親族とは十分に話し合いましょう。

墓じまいについては、こちらをご覧ください。

https://ohaka-sagashi.net/news/hakajimai/

他の承継者を探す

本家筋の親戚に相談することで、他の承継者が見つかるかもしれません。

例えば、父の兄弟の一家(叔父一家)が継いでくれることもあるかもしれません。

一方を管理してくれる人が現れれば、もう一方のお墓に夫婦で入ることでまとまるでしょう。

お墓に入れる人数は?

お墓にはカロートと呼ばれる納骨スペースがあります。また、骨壺の大きさも様々です。

何人入れるという決まりはありませんから、カロートと骨壺の大きさ次第で入れる人数は変わります。

目安としては、0.4㎡の一般区画なら1~2体、1㎡なら3~4体程度です。

もし納骨スペースがいっぱいになってしまったら、以下のような方法で、収容数を増やすことができます。

お墓がいっぱいになった時の対応

- 古いお骨を一つの骨壺にまとめる

- カロートの土が露出している部分に遺骨を還す

- お骨を細かく砕く(粉骨)

- 一部を墓地内の合祀墓に移す

先祖代々のお墓に入れないときは

本家の墓に入れなければ、自分の遺骨はどこに入れればいいのでしょうか。

ここでは、本家のお墓以外の埋葬先を紹介します。

新しいお墓を建てる

本家とは別に、新しいお墓を建てます。

自分も世帯を持っていて、跡継ぎがいる場合はこの方法が一般的です。

本家と同じ墓地に建ててもいいですし、全く違う霊園に作っても構いません。

永代供養のお墓に入る

跡継ぎがいない場合は、永代供養付きのお墓を選ぶのが無難でしょう。

永代供養付きのお墓では、跡継ぎがいなくとも霊園の管理者が供養し続けてくれます。

永代供養のお墓には、以下のようなものがあります。

樹木葬

樹木葬は、樹木や草花を墓標とするお墓です。一般的な墓石のお墓を建てるよりも費用を抑えられます。

遺骨を土に還すものもあれば、期限付きで骨壺で埋葬したのちに合祀するものもあります。

納骨堂

納骨堂は、屋内に遺骨を安置する施設です。ロッカー式、仏壇式、自動搬送式など、種類は様々です。

多くの場合で、一定期間が経過するか承継が途絶えた時点で、遺骨は合祀墓に移動されます。

合祀墓

合祀墓は、一つの納骨室に不特定多数の遺骨を納めるお墓です。お墓の中では最も安く、1人あたり3万円程度で納骨できる墓地もあります。

一度納骨するとその後は取り出せなくなる点に注意しましょう。

散骨する

まとめ

ここまで、先祖代々のお墓には誰が入れるのかを紹介してきました。

お墓の承継者と墓地の管理者の承諾さえあれば、誰でも入ることができます。

しかし、根強い慣習を破る場合は、根気強い相談が必要になることもあります。

先祖代々の墓に入れなければ、新しくお墓を用意するか、散骨してもらうかで考えましょう。

墓地・霊園をお探しですか?

お墓さがしでは、全国にある樹木葬、納骨堂、永代供養墓、墓石のお墓を建てられる霊園などを掲載しています。

ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

先祖代々のお墓には誰が入れるの?娘や次男の場合はに関する記事

-

次男は本家の墓に入れる?入れない場合の対処法も解説

本家のお墓には代々家を継いだ長男とその家族が入り、次男は別にお墓を作って入るのが一般的とされています。しかし、様々な事情によ…

2025年2月6日

-

苗字が違う人と同じお墓に入るにはどうしたらいい?

現在日本で最も主流のお墓は、家墓と呼ばれる代々引き継いでいくお墓です。基本的には本家の一族が継ぐため、同じ苗字の人同士でお墓…

2025年2月6日

-

永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説

こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりや…

2025年2月6日

お墓に入れる人についてのよくある質問

-

先祖代々の墓には誰が入れますか?

慣習上は本家の一族が入りますが、お墓の持ち主と墓地の管理規約が許せば誰でも入ることができます。

-

次男は本家の墓に入れますか?

お墓の持ち主と墓地の管理規約が許せば入れます。慣習上は、未婚あるいは子供がいない場合などには本家の墓に入ることが一般的です。

経歴

2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。