永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説

こちらの記事では、「永代供養」について調べ始めたという方向けに、永代供養付きのお墓の種類や費用相場、選び方などについて分かりやすく解説します。

目次

永代供養(えいたいくよう)とは何か?

永代供養(えいたいくよう)とは、親族に代わってお寺などの墓地管理者が将来にわたって遺骨を供養することを言います。

「将来にわたって」とは、実質的にその霊園や墓地が存続する限りの期間です。

また、永代供養のついたお墓を、永代供養墓と言います。

または、遺骨を合祀するお墓のみを指して永代供養墓と言う場合もあります。

永代供養墓はお墓の承継を前提としないので、跡継ぎがいない方や、個人や少人数だけのお墓を持ちたい方に人気です。

永代供養の仕組み

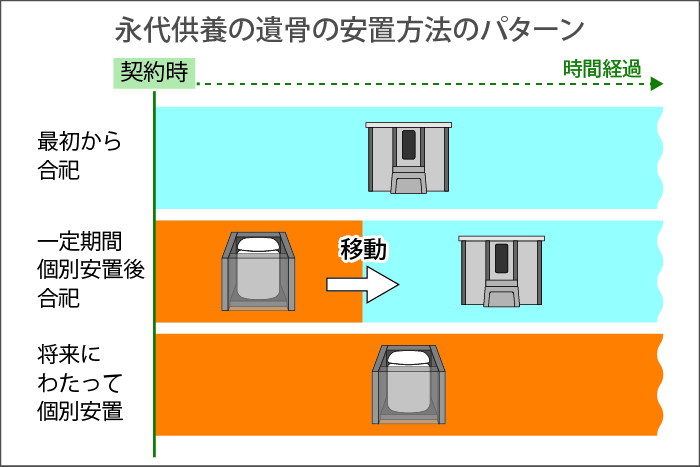

永代供養をしてもらう場合、お墓の形式によって遺骨の安置方法が変わります。

遺骨の安置方法には、次のような3つのパターンがあります。

1.最初から合祀

合祀とは、一つの納骨室に不特定多数の遺骨を一緒くたに埋葬して供養することです。

供養の内容は、お盆やお彼岸の時期など、年に1~数回行われる合同法要などです。

「合葬墓」「合祀墓」として販売されている永代供養墓は、これにあたります。

2.一定期間個別安置後に合祀

契約時に遺骨を個別区画に安置し、一定期間が経過した後に合祀墓に埋葬するパターンです。

一定期間とは、「最後の納骨から13年」「最初の納骨から50回忌まで」「承継が途絶えるまで」など、墓地によって様々に定められています。

合葬墓(合祀墓)以外の多くの永代供養墓はこれにあたります。

3.将来にわたって個別安置

契約時に個別に納骨した後、将来にわたって個別のまま安置するパターンです。

数は多くありませんが、合葬墓(合祀墓)以外のどの形式のお墓でも見られるパターンで、「永代管理」「永代個別」などの文言が表記されているお墓は、おおむねこれにあたります。

「永代供養」と「永代使用」の違い

永代供養と永代使用の違い

- 永代供養:

お寺などの墓地管理者が将来にわたって供養を続けること - 永代使用:

将来にわたって墓所を使用すること

永代使用とは、お墓の跡継ぎがいる限りは墓地を使用することです。

特に、墓石を建てるお墓の価格表などでよく見られる言葉です。

お墓を契約する際は、永代使用をする権利(永代使用権)を購入して、墓地を使用します。永代使用権を購入するための費用を、「永代使用料」と言います。

永代供養は、お寺などの墓地管理者が将来にわたって供養を続けることです。

永代供養をしてもらうための費用を、「永代供養料」と言います。

通常、永代供養墓を使うには、墓所を使用する権利と供養してもらうことのどちらも必要なので、永代使用料と永代供養料を支払います。

そのため、多くの永代供養墓では、永代使用料と永代供養料がセット価格で販売されます。

墓所や区画の使用期間が設けられている場合は、永代使用料の代わりに「墓地使用料」という言葉を使うこともあります。

永代供養墓の種類と費用

永代供養にかかる費用は、3~250万円程度です。

永代供養墓と言っても種類は様々で、費用は、どのお墓を選ぶかによって大きく変わります。

ここでは、永代供養墓の種類と費用相場を紹介します。

なお、永代供養の費用の詳細については、『永代供養の費用はどれくらい?』でも解説しています。

| 種類 | 合葬墓(合祀墓) | 樹木葬 | 集合個別墓 | 納骨堂 | 永代供養付き墓所 |

| 画像 |  |

|

|

|

|

| 費用相場 | 3~30万円 | 3~150万円 | 10~200万円 | 10~250万円 | 80~200万円 |

合葬墓(合祀墓):3~30万円

合祀墓(ごうしぼ)とは、家族関係など関係なく、不特定多数の人を一つの納骨室に納めるお墓です。永代供養墓としては最も安価で、1人当たり3万~30万円程度で埋葬できます。一度納骨するとその後は取り出せなくなるので、納骨する際には親族などに一度相談しておきましょう。

樹木葬:3~150万円

樹木葬は、樹木や草花を墓標とするお墓です。樹木の下で遺骨を土に還すものや、骨壺で花壇の納骨室に埋蔵するものなどがあります。どちらかと言えば少人数向き区画が多く見られます。人数や個別安置期間などによりますが、費用相場は3~150万円程度です。近くの樹木葬を見てみる >>

集合個別墓:10~200万円

納骨堂:10~250万円

近くの納骨堂を見てみる >>

永代供養付き墓所:80~200万円

永代供養付き墓所は、従来のような墓石のお墓に、永代供養が付いているお墓です。今までと変わらないお参りができます。墓所の広さや立地などによりますが、費用相場は80~200万円程度です。

契約後にかかるかもしれない費用

お墓を契約した後にかかる可能性がある費用には、以下のようなものがあります。

契約後にかかる可能性がある費用

- 納骨法要・手数料:

2~5万円程度/1回 - 年間管理料:

5千~2万円程度 - 年忌(回忌)法要のお布施:

3~5万円程度

納骨法要や年忌法要、回忌法要の実施は、必須の場合もあれば任意の場合もあります。

永代供養のメリット・デメリット

永代供養のメリット・デメリットについて解説します。

永代供養の4つのメリット

永代供養のお墓には、以下のようなメリットがあります。

- お墓を継承しなくていい

- 費用を抑えられる

- お墓の管理が楽

- 好きな人とお墓に入れる

1.お墓を継承しなくていい

永代供養は継承を前提としないので、跡継ぎがいない方のみならず、後にお墓の負担を残したくない方や、自分や夫婦、親子だけのお墓を持ちたい方にも選ばれています。

2.費用を抑えられる

永代供養墓は、一般的な墓石を建てるお墓に比べて墓標がシンプルで、かつ使用するスペースもコンパクトです。

石材工事費や墓地の使用料を抑えられる分、総額の費用も安く抑えられます。

3.お墓の管理が楽

ほとんどの永代供養墓は、清掃や手入れも含めて墓地の管理者が行います。

草むしりや掃除を自分でする必要が無く、なかなかお参りに行けなくてもお墓が荒れません。

4.好きな人とお墓に入れる

必ずしも家族単位でお墓に入る必要が無く、自分や夫婦、親子だけのお墓を持てます。

近年では、友達同士や戸籍を共にしていないパートナー同士で入れる永代供養墓も増えてきました。

永代供養の4つのデメリット

永代供養のお墓には、以下のようなデメリットがあります。

- 遺骨を取り出せなくなることがある

- 最終的に合祀されることが多い

- 従来のようなお参りはできない

- 納骨する人を変更できないことがある

1.遺骨を取り出せなくなることがある

合祀墓や土に還るタイプの樹木葬では、埋葬後に遺骨を取り出すことはできません。

納骨してから後悔しないように、家族や親族としっかり話し合った上で決めましょう。

2.最終的に合祀されることが多い

個別安置タイプの永代供養墓でも、その多くでは一定期間経過後(または年間管理料の支払いが途絶えた時点で)、遺骨は合祀墓に移されます。

将来にわたって合祀されない「永代管理」「永代個別」などと呼ばれるプランを用意している霊園もありますが、まだ数は多くありません。

3.従来のようなお参りはできない

多くの永代供養墓では従来のような墓石を建てないので、お墓の掃除などはできません。

お墓の種類によっては共用の供物台でお参りする場合もあり、個別にお供えを置いたり花を立てたりすることができないことがあります。

4.納骨する人を変更できないことがある

特に樹木葬などに多いケースですが、契約時に「埋葬予定者」を登録する墓地では、後に納骨する人を変更できないことがあります。

やっぱりこの人も納骨したい、逆にこの人は納骨しなくてもよくなった、というときに融通が利きません。

永代供養墓の選び方のポイント5つ

永代供養墓を選ぶためのポイントは、以下の通りです。

永代供養墓の選び方のポイント

- 1.お墓を使う人と人数を決める

- 2.希望エリアやアクセスを考える

- 3.お墓の形式を決める

- 4.個別の安置期間を確認する

- 5.管理費など契約後にかかる費用を確認する

1.お墓を使う人と人数を決める

納骨する人数によって対応するお墓の形式が変わるので、まず誰を納骨したいか、結果的に何人納骨したいのかを決めましょう。

場所によっては、あらかじめ埋葬予定者を登録しておかなければならないので、注意しましょう。

2.希望エリアやアクセスを考える

お墓をどのエリアに持ちたいかを考えます。特に、納骨される人だけではなく、子どもなどお参りする人からアクセスが良いかも重要です。

3.お墓の形式を決める

どんなお墓が良いかを考えます。永代供養墓には、以下のようなものがあります。

| 合祀墓 | 樹木葬 | 集合個別墓 | 納骨堂 | 永代供養付き墓所 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 一覧>> | 一覧>> | – | 一覧>> | 一覧>> |

4.個別の安置期間を確認する

遺骨を個別安置する永代供養墓では、区画の使用期限が定められている場合があります。期限を過ぎると、遺骨は合祀墓に移動されます。

どの人まで一緒に入るのか、誰までお参りするのかを念頭に、個別安置期間を確認しましょう。

5.管理費など契約後にかかる費用を確認する

永代供養墓には、年間管理費がかかるものとかからないものがあります。

また、場所によっては、納骨の都度手数料がかかったり、宗派が限定されている墓地では回忌法要を必ずお寺にお願いしなければならないなどの条件があります。

今後誰がその費用を払うのかなども考えながら、お墓を選びましょう。

永代供養にしたらその後の供養はどうする?

墓地や霊園に永代供養をお願いしたら、自分たちで供養を行う必要はあるでしょうか。

法要の実施は任意(契約内容になければ)

基本的に、回忌法要や年忌法要などの法要は、必ずしも実施しなくても構いません。

多くの場合、永代供養をお願いしたら、お盆やお彼岸などの年に数回ある合同法要で、供養してくれます。家族が法要を営まなかったからと言って、故人が無縁になることはありません。

ただし、永代供養の条件として「納骨法要は必ず管理寺院に依頼する」「年忌法要や回忌法要は管理寺院に依頼する」などの条件があれば、それは行う必要があります。

位牌の準備や処分も任意(契約内容になければ)

位牌を準備するか、あるいは今ある位牌を処分するかも、基本的には任意で決めることができます。

家で供養を続けたければ位牌を準備しても良いでしょうし、供養はすべて任せるという方は、お焚き上げをしたり、お墓を買う寺院に相談するなどして処分しても良いでしょう。

ただし、特に納骨堂の場合は、契約内容の一式に位牌が含まれる場合があります。

この場合は、納骨されている場所で位牌もお祀りすることになります。

墓じまいをしてから永代供養にするには

今あるお墓を撤去することを、「墓じまい」と言います。

また、遺骨を移動することを「改葬」と言います。

墓じまいと改葬は同時に行われることが多いので、度々同じような文脈で使われます。

墓じまいをしてから永代供養にするまでの流れ

墓じまいから永代供養にするまでの流れは、以下の通りです。

墓じまいをしてから永代供養にするまでの流れ

- 1.親族やお寺に墓じまいの相談をする

- 2.永代供養先を決める

- 3.お墓を撤去する業者を決める

- 4.今のお墓がある墓地と自治体で手続きをする

- 5.閉眼法要をして遺骨を取り出す

- 6.お墓の解体工事をして墓地を返還する

- 7.遺骨を永代供養墓に納骨する

詳しくは、こちらをご覧ください。

参考:墓じまいをしてから永代供養にするまでの方法と費用を解説!

墓じまい後のおすすめの改葬先

墓じまいした後に遺骨を引っ越す永代供養墓は、以下のようなものがおすすめです。

おすすめの改葬先

- 費用をできるだけ抑えたい方→合祀墓

- 親兄弟などは個別で供養したい方→樹木葬または集合個別墓

- 今後もお墓を継承していく可能性がある方→納骨堂または永代供養付き墓所

親のお墓を永代供養墓にするには

自分が親のお墓を継ぐことができない、面倒を見ることができない、などという方は、親のための永代供養墓を探しているかもしれません。

親のお墓を永代供養墓にするときに知っておきたいことを紹介します。

親のお墓を永代供養墓にしてもいい?

自分が親の遺骨、またはお墓の持ち主であれば、永代供養にすることができます。

ただし、お墓参りをするのは自分だけではないので、家族や近しい親族、生前でのお墓探しであれば親本人の合意は取り付けておきましょう。

家墓の歴史は意外と浅い

道義的な観点からも、現代においては親のお墓を永代供養にすること、つまり、お墓を子々孫々に承継していかないことは問題ありません。

家族で代々引き継いでいく家墓の歴史はそれほど長くはなく、明治政府が家制度に基づいて、戸主が墓を相続することや、墳墓を永遠に保存することなどを取り決めたこと、墓地不足によって火葬が広まったことに端を発します。

もちろん現代では家制度は廃止されているので、これに縛られる必要はありません。

ただし、ご年配の家族・親戚などは祖先崇拝などの観点から反対されることもあるかもしれず、その場合は話し合いが必要になります。

親の永代供養墓の決め方

親の永代供養墓を決めるときは、以下の点に注意しましょう。

親の希望を聞く

生前でのお墓さがしであれば、まずは親の希望を聞きましょう。

場所はどこが良いか、どういう雰囲気のお墓が良いか、ご遺骨は個別安置にしてもらいたいのか、誰と入りたいのか、など、本人の希望を確認します。

誰がお参りに行くかを考える

誰かがお参りする場合は、その人もアクセスしやすい位置にお墓を持つことをおすすめします。

誰がお墓に入るかを考える

特に少人数向きの永代供養墓では、納骨予定者の事前登録が必要になることが一般的です。

また、誰が入るのかによって、ご遺骨を安置する個別区画の使用期限も変わります。

例えば、契約から使用期間を数え始めるお墓にすると、孫の代は入れないかもしれません。

維持費や年間管理費を確認する

永代供養墓でも、年間管理費や維持費が必要になることがあります。

年間管理費や維持費は通常お墓の名義人が支払うので、誰にどの程度の支出が必要になるのかは、あらかじめ検討を付けておきましょう。

各地域の人気の永代供養墓

各都道府県の人気の永代供養墓は、こちらからご覧ください。

まとめ

永代供養とは、お寺などの墓地や霊園の管理者が、将来にわたって供養を続けてくれることです。

跡継ぎのいない方や、少人数だけでお墓を持ちたい方などに選ばれています。

永代供養付きのお墓には樹木葬、納骨堂、永代供養塔など多岐にわたり、価格もまちまちです。

なお、永代供養墓はほとんどの場合、最終的に合祀になります。

合祀になると遺骨を取り出すことができないので、注意してください。

跡継ぎのいらないお墓をお探しですか?

お墓さがしでは、全国にある永代供養墓を掲載しています。

ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

永代供養とは?費用や種類・選び方・仕組みをわかりやすく解説に関する記事

-

浄土真宗でも永代供養はできる?その実態や費用について解説

浄土真宗のお寺でも、永代供養のお墓を扱うところが増えています。永代供養とは、お寺が遺族に代わって永続的な遺骨の供養をすること…

2025年2月6日

-

永代供養の家族墓には何がある?種類と費用を紹介します

「家族墓」というと、一般には墓石を建てて代々引き継いでいくタイプのお墓が想像されます。しかし、「子どもがいてもその先は分から…

2025年2月7日

-

墓じまいとは?費用と流れを詳しく解説!トラブル対策も紹介

面倒を見ることができないお墓、あるいは、将来的にお世話をする人がいなくなってしまうお墓にお悩みでしょうか?お墓と聞いてイメー…

2024年8月13日

永代供養に関するQ&A

-

永代供養のお墓にはどんな種類がありますか?

他の人と一緒のお墓に入る「合祀墓(合葬墓)」や、樹木や草花を墓標とする「樹木葬」、屋内で安置する「納骨堂」など、様々です。数は多くありませんが、墓石のお墓もあります。

-

永代供養のお墓の費用相場はどれくらいですか?

3~250万円程度です。お墓の種類などによって大きく幅があります。

-

永代供養はどんな人が利用していますか?

跡継ぎがいない方やお子様にお墓の負担を残したくない方、墓じまいをして遺骨を供養したい方などが利用しています。

-

費用を抑えて永代供養してもらう方法はありますか?

合祀墓を使用すると良いでしょう。

経歴

2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。