永代供養付き一般墓とは?墓石のお墓を建てたい方必見

これまで長年、お墓といえば墓石を建てて代々引き継いでいくというイメージが定着していましたが、近年では、これまでとは違う、新しい形のお墓も定着し始めています。「樹木葬」や「納骨堂」などは聞いたことがあるかもしれません。

これらの新しいお墓は、承継しなくてもいい「永代供養墓」として広く販売されています。

この記事では、永代供養墓にはどんな種類があるかについて解説します。

記事のポイント

永代供養とは、お寺などの墓地管理者が、将来にわたって故人を供養してくれる仕組みを言います。

永代供養墓には、合祀墓・樹木葬・納骨堂・永代供養付き一般墓などの多様な種類があります。

お墓さがしが実施したお墓選びの実態調査(2023年)では、お墓の平均購入金額は、合葬墓(合祀墓)が31.9万円、樹木葬が74.1万円、納骨堂が84.5万円、その他の永代供養墓が67.4万円でした。

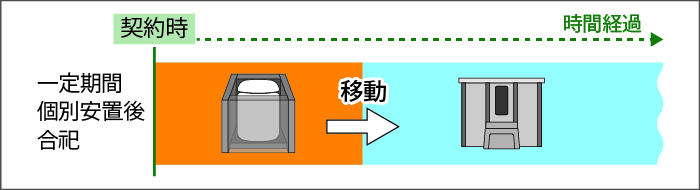

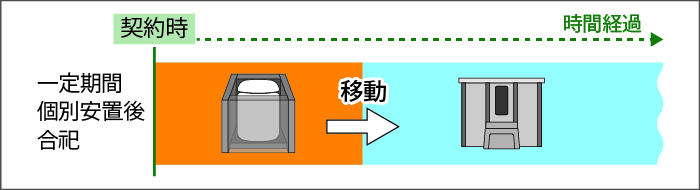

使用期間や納骨できる人数に限りがあります。使用期間を過ぎると、遺骨は合祀墓に移動されます。

目次

永代供養(えいたいくよう)とは、お寺などの墓地管理者が、将来にわたって故人を供養してくれる仕組みを言います。

永代供養をしてもらえるお墓を、「永代供養墓」(えいたいくようぼ)と言います。

「供養」の内容は墓地によって異なりますが、年に一~数回の合同法要や、命日の読経、毎朝の本堂での読経などが挙げられます。

供養自体は、お寺や墓地が存続する限り、合同法要など何らかの形で続けられます。

ただし、遺骨を個別の納骨室に安置する期間は限りがあることが多いでしょう。

例えば、永代供養が付いているお墓の区画を購入したとします。

はじめは個別の納骨室に骨壺で納めるのですが、一定期間が経つと遺骨は取り出され、合祀墓(一つの納骨室に血縁などに関わらず複数の遺骨を納めるお墓)の中に納骨袋または直接埋葬されます。

個別で安置する期間は墓地や区画によって異なり、「契約日から50年」「最後の納骨から13年」「年間管理費を納め続ける限り」など、様々です。

なお、「永代個別」「永代管理」などの文言を伴って、将来にわたって遺骨を合祀墓に移さないお墓を用意している墓地もあります。

永代供養先について調べていると、「永代供養料」と「永代使用料」という似た言葉を見かけるのではないでしょうか?

「永代供養料」とは、その名の通り、永代供養をお願いするための料金です。

「永代使用料」とは、契約した墓地の区画を将来にわたって使用するための料金です。

例えば、使用期限が設けられていない永代供養墓があるとします。

その区画を使用し続けるためには「永代使用料」が必要で、これとは別に、(定期的な読経などの)永代供養をお願いするための「永代供養料」がかかります。

ただし、どちらも基本的には契約時に一回だけ納める料金なので、永代使用料と永代供養料を含めた金額を「販売価格」や「総額」などと表記することが多いようです。

なお、使用期限が設けられている永代供養墓の場合は、「永代使用料」ではなく、「墓所使用料」などと表記することもあります。

「永代使用料」は墓地の使用にかかる料金なので、永代供養墓ではない、従来のような墓石を建てて承継するお墓にもかかります。

永代供養墓は、様々な観点から種類分けをすることができます。

永代供養が付いているお墓の種類は、様々にあります。

合祀墓は、一つの納骨室に、血縁などに関わらず複数の遺骨を埋葬し、供養するお墓です。永代供養の中では最も費用を抑えやすく、3万円/1人で供養してくれるお寺もあります。(例:神楽坂真清浄寺 六角堂「ひかり」・樹木葬 2024/7/2現在)。一度納骨するとその後の遺骨の返却はできなくなるので、あらかじめ親族には合祀墓に納骨したいということを伝えておきましょう。

樹木葬は、樹木や草花を墓標とするお墓です。国内で最初の樹木葬は山林に埋葬してそこに植樹するものでしたが、近年では、都市部に花壇や庭園のようなエリアを設けるものもよく見られるようになりました。遺骨を土に還すもの、骨壺で納めて一定期間後に合祀墓へ移動するもの、一区画ごとに植樹するもの、一~数本のシンボルツリーを複数区画で共有するものなど様々なスタイルがあるので、樹木葬を検討するときは、区画や納骨の方法がどうなっているかを必ず確認しましょう。

永代供養付き一般墓は、従来のような墓石を建てて代々承継するお墓(一般墓)に、永代供養が付いているものです。具体的には、承継が途絶えて(年間管理費の納付が途絶えて)一定期間後にお墓を撤去して遺骨を合祀墓に移すものと、承継が途絶えても将来にわたってお墓を維持してもらえるものがあります。承継に不安があるけど墓石を建てたいという方にはおすすめです。

永代供養墓に限りませんが、誰が使うかでも種類を分けることができます。

永代供養墓の場合は、次のような名称が区画やプランの名前で用いられることもあります。

個人墓とは、一人を納骨するお墓です。

明治から昭和にかけて家墓が定着する以前は、夫婦墓と並んで個人墓が一般的だったので(※)、歴史の長い公営墓地や寺院墓地などに行くと、墓石に個人の名前や戒名が彫刻されているものを見つけることができます。

※参考:問芝 志保. (2018). 関東大震災と家族納骨墓 近代都市東京の墓制.宗教研究,92,51-74.

現代で個人墓を持ちたい方は、基本的には永代供養墓を探すことになります。

おひとり様の方や、配偶者とは別のお墓に入りたい方、実家や婚家のお墓に入りたくない方、独り身だった親戚の遺骨を預かっている方などは、個人墓を検討してもいいでしょう。

また、個人区画であれば、隣り合う区画を友達同士で購入するということもできます。

樹木葬、納骨堂、その他の永代供養墓でも、個人墓(個人区画)は取り扱われています。

納骨堂では、「位牌式」「ロッカー式」「(個人用)納骨壇」などと呼ばれるタイプのものがおすすめです。

夫婦墓は、夫婦のみを納骨するお墓です。

個人墓と同様、公営墓地や寺院墓地などで、墓石に夫婦の名前が刻まれているお墓を見つけられるかもしれません。

夫婦墓を検討している方はお墓を引き継ぐことを考えていないと思われますので、やはり現代においては永代供養墓の中から探すことになります。

子どもがいない方、子どもにお墓の負担を残したくない方、婚家または実家のお墓に入りたくない方などは、夫婦墓を検討してもいいでしょう。

夫婦墓についても、樹木葬、納骨堂、その他の永代供養墓で見つけることができます。

納骨堂では、「ロッカー式」と呼ばれるタイプのものがおすすめです。

家族墓は、その名の通り家族で使用するお墓です。

もちろん従来の墓石のお墓も家族墓ですが、「永代供養付きの家族墓」というと、二~三代の限られた代での利用を前提とすることが多いでしょう。

家族でお墓をまとめたいけれど、跡継ぎがいない、または子どもにお墓の負担を残したくない、という方は、永代供養付きの家族墓がおすすめです。

3~4人程度であれば樹木葬でも比較的見つけやすいのですが、それより多い人数なら、納骨堂や永代供養付き一般墓がおすすめです。

納骨堂は、「ロッカー式」や「自動搬送式」と呼ばれるタイプがおすすめです。

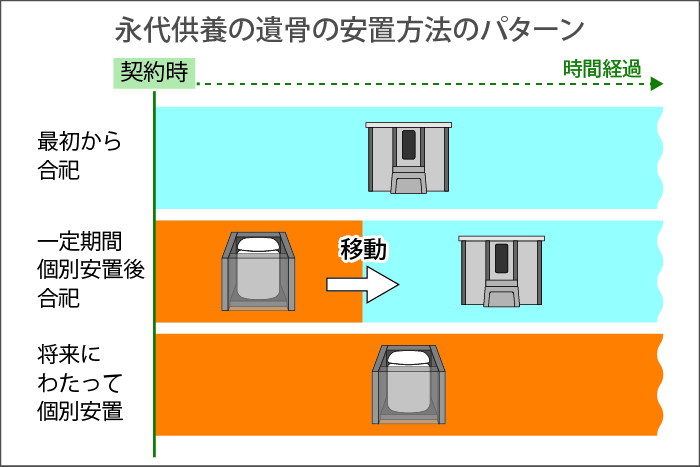

永代供養を検討する際は、遺骨の取り扱いに注意しましょう。

大まかに、永代供養墓の遺骨の取り扱いには3通りあります。

合葬区画は、最初から遺骨を骨壺から取出し、直接または骨袋で埋葬する区画です。いわゆる合祀墓(合葬墓)です。

納骨後は遺骨を取り出すことができなくなるので、契約前には必ず親族の同意を得ておきましょう。

個別区画は、他の人が使用する区画とは区別された、契約者(家族)だけで使用できる区画です。

一般的には、骨壺または専用容器で納骨し、他の方と遺骨は混ざりません。

永代供養墓の個別区画には使用期限が設けられている事が多く、期限を過ぎると遺骨は合祀墓に移動されます。

期限は墓地や区画により、「契約日から50年」「最後の納骨から13年」「年間管理料を納める限り」など、様々なパターンがあります。

永代個別区画は、個別区画の中でも、将来にわたって遺骨を移動されない区画です。

承継が途絶えた後も、墓地の管理者がお墓を維持してくれます。

契約時に「永代管理費(永代管理料)」などと呼ばれるものを支払い、その後の年間管理料はかからない、というものが一般的です。

いつまでも個別のお墓を維持したい方、他の方と遺骨が混ざりたくない方におすすめです。

2023年にお墓さがしが実施したお墓選びの実態調査(2023年)では、永代供養墓の費用について次のような結果が得られました。

| 種類 | 合葬墓(合祀墓) | 樹木葬 | 納骨堂 | その他の永代供養墓 |

| イメージ |    |

|

|

|

| 平均購入金額(※) | 31.9万円 | 74.1万円 | 84.5万円 | 67.4万円 |

| 年間管理費がある場合の平均金額(※) | – | 6,113円 | 12,395円 | 7,643円 |

※平均購入金額と年間管理費がある場合の平均金額は、2023年にお墓さがしが実施したお墓選びの実態調査(2023年)の結果から引用。「永代供養付き一般墓」については、調査対象外のため不明。

※合葬墓の「年間管理費がある場合の平均金額」について、合祀墓で年間管理費があるという回答は1件だっため、表中から省略。

なお、年間管理費がかからない墓地や区画もあります。

永代供養のメリットとデメリットを解説します。

永代供養墓のメリットには、以下のようなものがあります。

永代供養墓は、墓地の管理者が故人の供養をしてくれるので、承継の心配をしなくて済みます。

承継を考えなくていいので、子どもがいない方はもちろん、子どもにお墓の負担を残したくない方、家族の形に囚われず自分や夫婦だけのお墓を持ちたい方にもおすすめです。

お墓の手入れも簡単であったり、あるいは墓地の管理者にお任せできたりするので、管理も楽です。

永代供養墓には様々な形があります。

お墓を選べば、従来の墓石を建てるお墓よりも費用を抑えることができます。

2023年にお墓さがしが実施したお墓選びの実態調査(2023年)では、従来のような墓石のお墓(「一般墓」)の購入金額の平均値は、173.5万円でした。

同様の調査で、他の種類のお墓の購入金額の平均値は、合葬墓(合祀墓)が31.9万円、樹木葬が74.1万円、納骨堂が84.5万円、その他の永代供養墓が67.4万円でした。

永代供養墓のデメリットには、以下のようなものがあります。

一部を除いて、永代供養が付いているお墓は、どこかのタイミングで遺骨を合祀します。

最初は個別の納骨室(個別区画)に遺骨を納めるタイプでも、多くの場合で区画の使用期間が定められています。

使用期間が経過すると、遺骨は個別区画から取り出されて、合祀墓に移動されます。

なお、相対的に数は多くありませんが、使用期間を設けずに将来にわたって合祀しない永代供養墓もあります。

合祀しない永代供養墓は、しばしば、「永代管理」「永代個別」などの表現で紹介されています。

永代供養墓の多くは、お墓(区画)を承継することを想定していません。

特に少人数向けの永代供養墓では、契約時に納骨予定者の登録が必須で、後に人数や納骨する人を変更できないこともあります。

お墓を承継するかもしれないし、しないかもしれないという方は、永代供養付き一般墓や、大人数向きの納骨堂などから探してみましょう。

永代供養墓を選ぶときは、次のポイントを考えてみましょう。

誰がお墓を使用するかで、何人用で、何年使用できる区画を契約するのかが変わります。

多くの永代供養墓では、区画の使用人数や使用期間が決まっています。

使用期間は区画やプランによって異なり、契約日から50年、最後の納骨から13年、年間管理料の支払いが途絶えてから7年、など様々です。

例えば、個別安置期間が契約日から50年間だとすると、親子三代で使用するには足りないかもしれません。

最終的にお墓には誰が入って、何人で使用するのかを考えてみましょう。

どのエリアにお墓を持ちたいかを考えてみましょう。

誰かがお参りすることを前提とするなら、アクセスも重要です。

アクセスを考えるときは、誰がどのような手段でお参りするかを考えます。

例えば、親族が各地にいるなら、それぞれが行きやすい場所が良いでしょう。

また、お参りする人が、車を使うか、公共交通機関を使うかでも探し方が変わります。

車でお参りに行くなら、「インターチェンジやバイパスが近い」「駐車場を完備している」など条件があると便利です。

公共交通機関を使うなら、「駅やバス停から近い」「バスの本数が多い」「駅からタクシーが出ている」などの条件で探すと良いでしょう。

一方で、誰かがお参りをすることを前提としないなら、お墓を使用する人のゆかりの地や、山林の樹木葬など自然豊かな立地など、「どんなところで眠りたいか」中心にを考えてみましょう。

お墓の種類や使用する人数、個別区画の使用期間などによって、お墓にかかる費用は変わります。

また、永代供養墓でも年間管理費がかかる場合もあります。

初期費用と年間の費用を、どれくらいの金額で探したいかを考えてみましょう。

お墓の形式によって、お参りの方法や使い勝手が変わります。

どのようなお墓が良いかを考えて、趣向に合うものを選びましょう。

例えば、緑に包まれて眠りたい方は樹木葬がおすすめですし、季節や天候に左右されずにお参りしたい方は、屋内でお参りする納骨堂がおすすめです。

どんなお墓で眠りたいか、どんなお墓にお参りしたいかを考えてみましょう。

永代供養先を探す際には、次の点に注意しましょう。

一般向けに使用者を募集している永代供養墓では、使用者の宗教の制限がゆるい傾向にあります。

しかし、実際に宗教を完全に問わない墓地がある一方で、宗派は問わないが在来仏教であること、無宗教と仏教はOKだがそれ以外の宗教はNG、という場合もあります。

また、使用者の宗教は問わなくても、「納骨法要だけは必ず管理するお寺に依頼する」「他寺など外部の宗教者を同伴できない」などの条件が設けられていることもあります。

宗教の制限や、契約後の葬儀や法要について決まりがあるかは、あらかじめ確認しておきましょう。

永代供養先によって、遺骨の取り扱いや個別の安置期間が異なりますので、事前に確認しておきましょう。

例えば、合祀墓の場合は、納骨後に遺骨の取出しができなくなります。

個別区画に納骨する場合も、一定期間後に遺骨が合祀されることが一般的です。

この他、遺骨を粉状に砕く「粉骨」が必要になったり、専用容器に移し替えたり、土に直接埋葬して還したり、など、納骨の方法は様々です。

永代供養墓でも、年間管理費が発生するものがあります。

この他、お墓の契約にあたって入会が必要な組織の年会費がかかったり、納骨の都度手数料や納骨法要のお布施が必要になったりすることもあります。

契約後にどんな費用がかかるかは、事前に聞いておきましょう。

永代供養墓は形式が様々なので、お参りの条件や方法も場所によって異なります。

例えば、「共用の供物台を使用する」「個別にお供えできる」「火気を使用できない」などです。

見学の際に、お参りの方法も確認しましょう。

次に当てはまる方は、永代供養墓がおすすめです。

これまでの、いわゆる「先祖代々之墓」は、承継者がいることを前提としたお墓でした。

これに対して、「永代供養墓」は、承継者を前提としないお墓です。

先祖代々之墓は承継しないと荒れ墓になってしまうという問題がありましたが、永代供養墓では墓地がお墓を管理するのでその心配はありません。

承継者のいる・いないに関わらず、自分だけ、夫婦だけ、親子だけなど、限られた人たちだけでお墓を持ちたいという方も、永代供養墓がおすすめです。また、友人同士やパートナー同士でお墓に入りたいという方も、永代供養墓であれば受け入れているところもあります。

永代供養墓は、種類を選べば従来の墓石のお墓よりも費用を抑えることができます。

お墓選びの実態調査(2023年)において、従来の墓石のお墓(一般墓)よりも、その他のお墓の平均購入価格が抑えられていたことは、前述のとおりです。

永代供養墓の中で最も費用を抑えやすいのは合祀墓で、3万円/1人で供養してくれるお寺もあります。(例:神楽坂真清浄寺 六角堂「ひかり」・樹木葬 2024/7/2現在)。

永代供養とは、お寺などの墓地の管理者が、親族に代わり将来にわたって故人を供養することを言います。

永代供養をしてもらえるお墓を、「永代供養墓」といいます。

永代供養墓は引き継ぐことを前提としないので、承継者がいない方のみならず、自分や夫婦だけのお墓を持ちたい方、子どもにお墓の負担を残したくない方などにもおすすめのお墓です。

合祀墓、樹木葬、納骨堂、永代供養付き一般墓など、永代供養墓には様々な種類があります。

最初は個別で納骨するお墓でも、一定期間が過ぎると合祀墓に移動されることが多い点に注意しましょう。

将来的には誰がお墓に入るのか、どんなところで眠りたいか、アクセスはどうか、予算はどれくらいかなどを考えながら、永代供養墓を探してみましょう。

お墓さがしでは、全国にある永代供養墓を掲載しています。

ご希望のエリアや条件に合ったところがないか、こちらからぜひ一度ご覧ください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

新しいお墓のスタイルとして注目されている「納骨堂」ですが、一口に納骨堂と言っても様々な種類があります。種類によって納骨できる…

2025年2月7日

跡継ぎのいないお墓について調べていると、「納骨堂」や「永代供養」などの言葉が出てきます。それぞれ、どういう違いがあるのでしょう…

2025年2月7日

樹木葬は、これまでの代々墓と違った新しい形式のお墓として、世の中に広まりつつあります。この記事では、樹木葬を検討している方の…

2025年2月6日

合祀墓、樹木葬、納骨堂、永代供養付き一般墓などがあります。その他、各霊園が独自の形式の永代供養墓を販売していることもあります。

お墓さがしが実施したお墓選びの実態調査(2023年)によると、お墓の平均購入金額は、合葬墓(合祀墓)が31.9万円、樹木葬が74.1万円、納骨堂が84.5万円、その他の永代供養墓が67.4万円でした。

経歴

2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。