お墓の台風対策!台風被害があったら墓石はどう修理する?

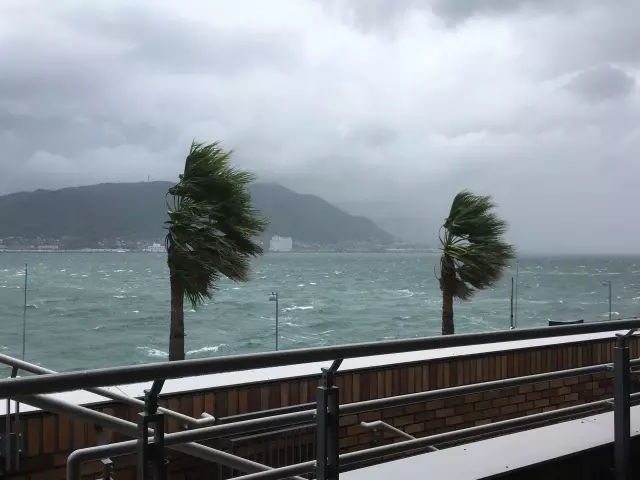

近年猛烈な台風が日本列島に数多く上陸し、民家やインフラなどに甚大な被害をもたらしています。

台風で被害が出るのは、お墓も同じです。

墓石が壊れてしまうと内容によっては十万単位で修理費用が掛かったり、災害直後は石材店も大変込み合うので、すぐに修理ができなかったりします。

今回の記事では、台風のお墓対策と被害が出てしまった時の対応を紹介します。

なお、墓石のリフォーム全般については、『お墓のリフォーム』の記事をご覧ください。

目次

台風で起こるお墓の被害

具体的に、猛烈な台風が来た時に起こるお墓の被害にはどんなことがあるでしょうか。

竿石などの墓石がずれる・倒れる

竿石がずれたり、最悪の場合は倒れて割れます。

竿石は、家名や念仏などが彫刻されている、お墓の一番大きな石材です。

墓石が強風で倒れることがあるほか、雨水が石と石の間に入りこみ、浮力によって墓石がずれることもあります。

特に、昔に建てられたお墓は注意が必要です。

最近のお墓は石材用ボンドなどを使ってしっかりと接着されていますが、この工法が使われるようになったのは阪神大震災以降です。

以前は、セメントを水で溶いたものを目地に使うか、ただ墓石置くだけということが一般的でした。

したがって、阪神大震災以前に建てられたお墓は墓石がずれたり倒れやすくなっています。

墓石が倒れてしまった場合、倒れ方が悪ければ隣のお墓にあたって傷つけてしまうことも考えられます。

卒塔婆・墓誌・ロウソク立て・湯のみなどの付属品が飛ぶ

お墓の付属品が強風で飛ばされることがあります。

固定されていないロウソク立てや湯のみは間違いなく吹き飛ばされるので、持ち帰りましょう。

また、風の向きによっては折れたり吹き飛ばされることが多々あります。

卒塔婆が墓石本体を傷つけることがあります。

加えて、戒名などを掘る墓誌も飛ばされることがあります。

墓誌は平たい構造になっているので、風向きによっては面で風を受けることになり、飛ばされやすくなります。

倒木が直撃してお墓が壊れる

周辺の木が倒れてお墓を直撃することがあります。

お墓に当たれば墓石が傷つく、欠ける、割れるなどの被害が出ます。

塩害で墓石がボロボロになる

海沿いの地域にお墓があると、塩害にも注意が必要です。

塩害の被害にあうと、墓石のツヤがなくなったり、錆が出たり、黄色く変色したりします。

まともにお墓が海水をかぶった時などは特に、相当なダメージが墓石に出ます。

納骨室が水浸しになる

大雨で納骨室が水びだしになり、遺骨が浸水します。

最近のお墓では納骨室に排水工事がされていますが、かなり以前に建てられたものは注意が必要です。

特に納骨室が地下にあると水がたまります。

お墓を守る台風対策

台風からお墓を守るにはどうすればいいでしょうか。

100%被害を抑えられるわけではないですが、少しでも被害を減らすための台風対策を紹介します。

耐震工事をする

お墓に耐震工事をして補強します。工事は石材店に依頼します。

具体的には、金具やボンドで石材と石材の接合を強くするなどの工事をします。

石材同士の繋がりが強くなると、竿石がずれたり倒れたりすることを防ぐことができます。

墓誌は台座と鉄筋で接合することにより、飛ばされにくくなります。

卒塔婆の本数を減らす

お焚き上げや持ち帰るなどして、卒塔婆の本数をできるだけ減らしてください。

卒塔婆は固定しても折れる可能性があるので、その場から撤去するのが賢明です。

卒塔婆自体の被害を抑えられるばかりでなく、飛ばされた卒塔婆が墓石を傷つけるリスクも減らすことができます。

ロウソク立てや湯のみを持ち帰る

固定されていないお墓周りの付属品は持ち帰ります。

湯のみや、ロウソク立てを覆うガラスなどは強風で簡単に飛ばされます。

卒塔婆や墓誌と同様、付属品も飛ばされれば墓石を傷つける可能性があります。

台風が来る前に必ず持ち帰りましょう。

塩害に強いコーティングをする

お墓の塩害対策としては、墓石自体を塩害に強いものに帰るか、コーティングをするかの2つが挙げられます。

直前の台風対策で墓石を変えることは考えずらいので、塩害に強いコーティングを検討しましょう。

素人判断で墓石のコーティングをするとかえって墓石を痛めることになるので、塩害対策のコーティングは石材店に依頼します。

納骨室の工事をする

納骨室が水浸しにならないよう、納骨室の工事をします。

特に、昔に建てられた地下に納骨室があるお墓の場合は、排水設備がなく、深く納骨室を掘るので水がたまりやすくなっています。

納骨室の工事は石材店に依頼します。

工事の方法としては大きく2通りあり、ひとつは排水設備をつけること、もうひとつは納骨室の位置を高くすることです。

状況などにもよりますが、工事には5~30日かかるので、直前の台風対策としては現実的ではありません。

もし納骨室が2段になっている場合は、遺骨を上段に移すだけでも遺骨の浸水リスクは減らせます。

納骨室を開ける場合も、自分で動かすと墓石を傷つける恐れがあるので石材店に頼んだ方が無難です。

台風でお墓が壊れてしまった時の修理対応

どんなに対策しても被害が出てしまうのは仕方がありません。

墓石の修理は石材店に依頼する

お墓に何かあった時は、石材店に修理を依頼します。

お墓を建ててもらった石材店が分かる場合は、そこに連絡しましょう。

分からない場合は、どこにお墓を持っているかで石材店の探し方が変わります。

お墓が民営霊園・寺院墓地にある場合

民営霊園であれば管理事務所、寺院墓地であればお寺に尋ねると、石材店を紹介してくれます。

お墓が公営霊園や共同墓地にある場合

公営霊園には指定石材店が無いので、近くの石屋さんから探すことになります。

何件か当たって、あい見積もりを取ることもできます。

共同墓地の場合もほとんどの場合で指定石材店はいませんが、もし分からなければ管理している組合に相談しましょう。

墓石を新しく交換する

お墓を修復する方法として、墓石の交換が挙げられます。

以下のような場合は墓石を交換します。

- 墓石が割れた、大きくかけた、大きくヒビが入った

- 塩害で墓石がボロボロになった

墓石が倒れて真っ二つに割れてしまうという事例もあるようです。こういった場合は、接着し直すことは絶望的です。

また、広範囲に墓石が欠けると、やはりくっつけ直すことはできないので、墓石を交換することになります。

塩害で墓石自体が痛んでしまった場合も、交換することをおすすめします。

墓石は傷んでしまうと、洗浄してもきれいには戻りません。

石材店い依頼して、塩害に強い石材と交換してもらいましょう。

石材は、塩水を吸わないよう、吸水率の低いものが進められるはずです。

墓石をコーキング材などで補修する

墓石の交換まで行かなくても、補修材でお墓を修理できることがあります。

以下のような場合は補修で対応できる可能性があります。

- 墓石にヒビが入った

- 墓石が少し欠けた

墓石にヒビが入った場合は、そこにコーキング材と呼ばれる補修材をつかって修理できます。

少し欠けた場合も、補修材で欠けた部分を埋めて、きれいにすることができます。

しかし、いずれも程度がひどいと補修材では対応できず、墓石の交換となることもあります。

墓石の位置を直して目地どめをする

目地の修復は以下のような場合にします。

- 墓石がずれた

墓石がずれているということは目地が切れているか、そもそも目地が無かったかのいずれかの状況になります。

そのままにしておくと次の地震や台風の時に倒壊するおそれがあるので、目地を修復してもらいましょう。

早く安く治すのであればコンクリートを水で溶いたものを使いますが、耐久性の面で懸念されます。

できれば石材用ボンドで強固に接着してもらった方がいいでしょう。

倒木などは墓地管理者に依頼する

墓石本体ではなく、墓地自体の修復は管理者に依頼します。

例えば、倒木などは石材店ではなく、墓地管理者の管轄になります。

このほか、参道、管理事務所、植栽など、墓石本体以外の所の修復は、管理者に相談しましょう。

民営霊園や公営霊園であれば管理事務所、寺墓地であればお寺が墓地の管理者に相当します。

自分でお墓を修理することはできる?

目地切れであれば自分で修理できる可能性がありますが、おすすめしません。

セメントやボンドなどの補修材の扱いに慣れていない場合は、補修は難しい作業です。

失敗して石材店に頼むとかえって費用が掛かる場合があります。

また、竿石のずれを自分で直そうとするのは危険です。

竿石は一般的なサイズで80kg程度あり、プロでも専用の工具を使うって直します。

素人が動かすにはリスクが高いので、まずは石材店に相談してください。

お墓が壊れたことを機に墓じまいする場合

地震や台風でお墓が壊れてしまうと、修理に10万単位の費用が掛かることがあります。

跡継ぎがいない、お墓が遠く移そうと思っていたという人は、お墓が壊れたことを気に墓じまいしてしまうということもあります。

ここでは、墓じまいの方法について解説します。

墓じまいとは

墓じまいとは、お墓を撤去し、墓地を更地にして管理者に墓地を返還することを言います。

遺骨は、別なお墓に移すか、散骨します。

墓じまいの理由としては、跡継ぎがおらず今後お墓の面倒を見る人がいない、お墓が遠くて近くに移したいといったことが挙げられます。

墓じまいの方法と流れ

具体的に墓じまいはどのようにするのかを解説します。

1.親族に相談する

まず、墓じまいをすることについて親戚や親族に相談しましょう。

もしかすると、「墓じまいをするなら自分が引き継ぐ」という人が現れるかもしれません。

墓守が見つからないとしても、お墓は自分たち家族以外にも関わることなので、勝手に処分すると後々にトラブルを招きます。

定期的にお参りに来てくれていた親族が、急にお墓がなくなっていることに気づいたら気分は良くありません。

特に、本家のお墓を墓じまいするときは、分家の親戚にも相談します。

2.遺骨の引っ越し先を決める

墓じまいが決定したら、取り出した遺骨をどうするかを決めます。

跡継ぎはいるけど近くに移したいという場合は、お参りする人が行きやすい場所で墓地や霊園を探しましょう。

跡継ぎがいない場合は、永代供養墓や散骨を検討します。

永代供養墓とは、お墓を経営または管理するお寺が供養を続けてくれるお墓です。

お墓の世話も霊園の管理者やお寺がしてくれるので、跡継ぎがいなくても荒れ墓になることはありません。

一般の墓石を建てるお墓に永代供養がついていることはまだ少なく、種類としては樹木葬、納骨堂、合祀墓などがあります。

ただし、合祀墓でなくても遺骨を個別で管理してくれる期間には限りがあり、以降は合祀墓で供養されることが多いので注意しましょう。

3.墓地の管理者に相談する

墓地や霊園の管理者に墓じまいについて相談します。

民営霊園や公営霊園の場合は、単に管理事務所に墓じまいしたい旨を伝えるだけで構いません。

お寺に墓地がある場合は、慎重に相談します。

寺墓地で墓じまいをするということは、そのお墓の檀家をやめることに直結します。

檀家とは、お寺に仏事の面倒を見てもらう代わりに、お布施などで経済的にお寺を支える家のことです。

お寺にとって檀家が減ることは好ましくないので、まずは墓じまいを決定事項としてではなく、相談としてお話します。

その際、長い間面倒を見てもらったお礼や、やむを得ず墓じまいをすることになった経緯もあわせて伝えます。

4.お墓のある市区町村の役所で手続きする

墓地の管理者のOKが出たら、お墓がある市区町村の役所で墓じまいの手続きをします。

まずは、役所の窓口かHPから「改葬許可申請書」を入手します。

そこに必要事項を記入し、現在の墓地管理者に署名・捺印をもらって役所に提出します。

「改葬許可証」が交付されると、今の墓地から遺骨を移すことができます。

遠方に住んでいる場合は、郵送で手続きできる自治体もあります。

なお、申請には今の墓地管理者の署名・捺印ではなく別途埋蔵証明書が必要になる場合や、遺骨の引っ越し先の「受入証明書」も必要になることがあります。

5.閉眼法要をする

墓石の解体工事をする前に、お坊さんを呼んで「閉眼法要」をしてもらいます。

「閉眼法要」とは、お墓から霊験をなくすための墓前法要です。「魂抜き」「性抜き」などとも呼ばれます。

お墓を建てた際、お墓を霊験あるものにするための「開眼法要」と対になるものです。

閉眼法要をしないと工事ができないという石材店も多いのでしておいた方が親切です。

また、お寺に墓地がある場合は、必ずそこの住職に閉眼法要をお願いすることになります。

6.墓石を撤去して墓地を更地にする

閉眼法要が済んだら、石材店に墓石の撤去工事をしてもらいます。

まずは遺骨を取り出し、墓石を解体してから墓地を更地に戻します。

遺骨は次の引っ越し先にそのまま送ってもらうとスムーズでしょう。

まとめ

お墓の台風被害と対策・対応について解説しました。

猛烈な台風が来ると、お墓にも被害が出ます。

卒塔婆や湯のみ、ロウソク立てのカバーなど固定されていないものは抜かりなく撤去しておきましょう。

また、墓石のがたつきなどがある場合は、目地の補強などを石材店に依頼しておきます。

お墓の台風被害には、具体的には墓石がずれる・倒れる・壊れる、塩害、納骨室が浸水する、などがあります。

被害が出てしまった場合は、お墓を建ててもらった石材店に相談して直してもらいましょう。

お墓をリフォームする石材店をお探しですか?

お墓さがしでは、複数の石材店から見積もりを取ることができる、一括見積もりサービスをご提供しています。

お見積もり・ご相談を完全無料で承ります。

ぜひ一度、ご相談ください。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に、宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らか損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

お墓の台風対策!台風被害があったら墓石はどう修理する?に関する記事

-

お墓の保険について解説!地震で墓石が倒れた場合は対象?

ご存知のとおり、日本は地震大国です。日本やその周辺では、マグニチュード5以上の地震は平均で1年間に140回以上発生しています…

2022年4月9日

-

お墓の外柵について解説!費用やリフォームの方法は?

お墓にもリフォームがあるって知っていますでしょうか?実際に、墓石も建て替えることができますが、愛着のある墓石であればできるだ…

2024年6月3日

-

墓石修理の方法は?お墓が壊れたときの依頼先と費用相場

墓石は、長年の雨や風、台風や地震の影響を受けて傷みます。お墓参りにいったときに、墓石にひび割れや欠けを見つけ、「墓石の継ぎ…

2024年6月3日